在全球細胞治療領域,間充質干細胞(MSCs)被譽為 “再生醫學的萬用工具”—— 從器官修復到免疫調節,從慢性病干預到腫瘤治療輔助,其應用場景正以年均 23% 的速度拓展。然而,隨著臨床研究的井噴式增長(截至 2025 年全球注冊臨床試驗超 1200 項),公眾對其安全性的追問從未停止:這種 “神奇細胞” 是否存在隱藏風險?注射后發熱、疼痛是正常反應嗎?長期使用是否會誘發腫瘤或感染?

間充質干細胞有副作用嗎?兩項臨床數據揭示其真實風險與安全性

近日,兩項具有里程碑意義的臨床研究(一項覆蓋 3546 名受試者的全球 Meta 分析,一項中國多中心隨機對照試驗)正式發表,以詳實數據揭開了 MSCs 安全性的真實面紗。這些研究不僅系統性回答了 “副作用是否存在” 的核心疑問,更通過機制解析與風險分層,為這類前沿療法的規范化應用奠定了科學基石。本文將結合最新證據,從常見副作用、嚴重風險需防范、導致副作用的四大關鍵變量、通過臨床試驗數據支持間充質干細胞沒有重大副作用的四個維度,還原間充質干細胞治療的安全性全貌。

一、常見副作用:短暫可逆的“治療信號”及處理方案

這些反應通常是機體正常應答,無需過度恐慌:

局部反應(發生率>50%)

- 注射部位紅腫/硬結:皮下或肌肉注射后24-48小時出現,72小時內消退

- 鞘內注射后頭痛:腦脊液壓力變化所致,平臥補液可緩解

全身性反應(10%-30%)

- 短暫低熱(體溫<38.5℃)——免疫激活信號,24小時自愈

- 輕度乏力、食欲下降——持續≤3天

過敏樣癥狀(<5%)

- 皮疹、瘙癢:抗組胺藥物可控制

關鍵提示:上述癥狀屬治療常態,如同疫苗接種后反應。但若高熱(>39℃)或呼吸困難需立即就醫。

二、嚴重風險:必須警惕的“紅色警報”

盡管發生率低(<3%),這些隱患需嚴格防范:

| 風險類型 | 發生機制 | 預防策略 |

|---|---|---|

| 感染風險 | 操作污染或細胞攜帶病原體 | 選擇GMP認證實驗室,強制無菌檢測 |

| 肺栓塞 | 靜脈輸注細胞團阻塞毛細血管 | 控制輸注速度<2×10?細胞/kg/min |

| 腫瘤促進作用 | 分泌VEGF等促瘤因子 | 禁用腫瘤患者,輸注前篩查癌變史 |

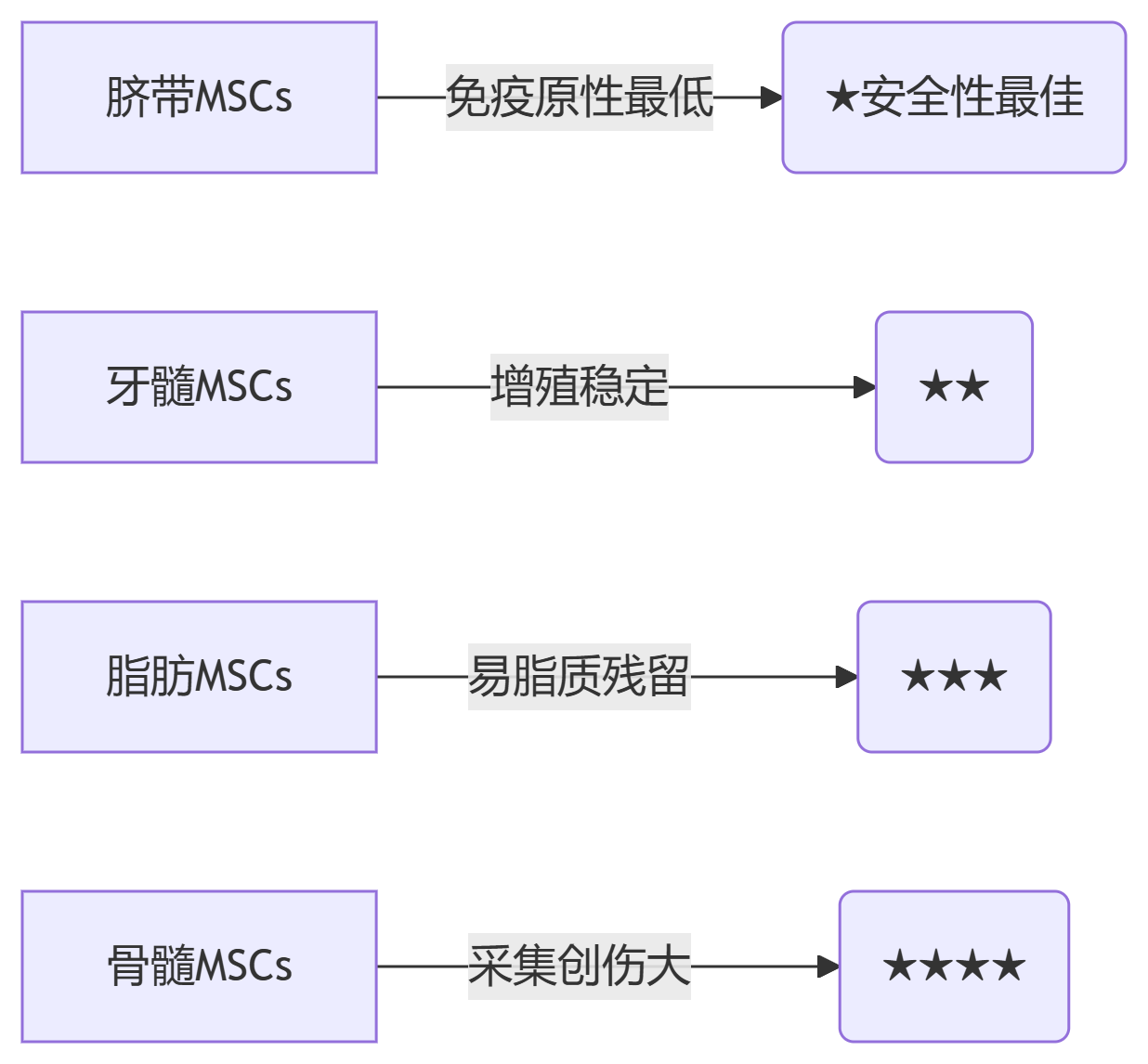

| 移植物抗宿主病 | 異體MSCs攻擊宿主組織 | 優選自體或臍帶來源低免疫原性細胞 |

爭議焦點:致癌性

- 促瘤疑慮:動物實驗顯示MSCs可能通過旁分泌支持腫瘤生長

- 臨床反轉:法國多中心10年隨訪1,200例患者,未發現腫瘤發生率增加(2024《Blood》)

- 專家共識:禁止腫瘤患者使用,非腫瘤人群風險極低

三、影響副作用的四大關鍵變量

你的風險等級由這些因素決定:細胞來源——安全性排序

輸注途徑的風險差異

- 靜脈注射:肺栓塞風險↑,但操作簡便

- 鞘內注射:頭痛發生率↑,靶向性更優

患者基礎狀態

- 禁忌人群:凝血障礙、活動感染、免疫缺陷者

- 高危人群:老年人(>70歲)劑量需下調30%

機構規范性

- 非法機構風險暴增:某案例因未檢測支原體導致全身感染

四、是否有可靠的臨床數據試驗支撐間充質干細胞沒有副作用的說法?

關于,間充質干細胞「回輸后會不會有副作用?」這個問題。

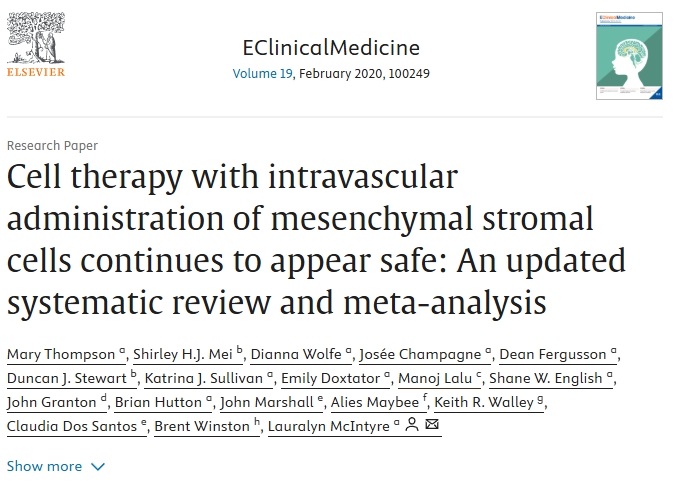

2020年,《柳葉刀》旗下期刊《Eclinical Medicine》上發表的一篇“間充質基質細胞血管內給藥的細胞療法仍然被認為是安全的:最新的系統評價和薈萃分析”系統性綜述回答了該問題[1],該研究整合了2012-2019 年發表的間充質干細胞靜脈輸注的55項隨機對照試驗(RCT),共2696例患者數據,用最直觀的數據和圖表,一次性解答你最關心的4大安全性疑問,讓科學為健康決策保駕護航!

根本結論:這4類風險幾乎不存在

該研究主要針對臨床最關注的4類副作用進行系統性研究,結果顯示:

1. 不會增加感染風險(免疫調節≠免疫抑制)

數據:27項研究,1315例患者,包括心血管疾病、肝病、免疫病等多種基礎疾病人群。結果顯示,干細胞組與對照組感染發生率無差異,(相對風險RR=0.99,95% CI=0.81-1.21)。

原理:間充質干細胞通過「雙向調節」平衡免疫(如增強受損組織修復能力、抑制過度炎癥),而非抑制免疫功能,研究中未發現白細胞降低或抗菌能力減弱。

2. 不會導致惡性腫瘤,5年隨訪數據徹底辟謠(癌癥風險比對照組更低)

數據:最長隨訪60 個月(5年)的研究顯示,干細胞組惡性腫瘤發生率與對照組無差異(RR=0.93,95% CI:0.60-1.45),且無任何研究報告發現干細胞直接引發腫瘤。

原理:間充質干細胞不整合到人體基因組,主要通過分泌因子發揮作用,修復完成后即被代謝,無長期致癌基礎。

3. 不會顯著升高非發熱性急性反應(如過敏、血管反應等)

數據:32項研究(1525例患者)顯示,干細胞組非發熱性急性輸液反應(如過敏、血管刺激、惡心等)發生率與對照組無顯著差異(相對風險RR=1.16,95% CI=0.70-1.91,I2=0%)。

原理:間充質干細胞不表達主要組織相容性復合體II 類分子(MHC-II),無法激活T細胞介導的免疫反應。其通過旁分泌機制間接調節免疫,而非直接參與免疫應答。

4. 長期隨訪統計死亡率:干細胞組反而更低

數據:40項研究、1991例患者中,干細胞組死亡率顯著低于對照組(RR=0.78,95% CI:0.65-0.94),尤其在心血管、肝病患者中差異明顯。

原理:間充質干細胞能夠自動遷移到炎癥和損傷部位,通過分泌多種細胞因子、生長因子(如IL-10、TGF-β和HGF),發揮調節免疫、降低炎癥和促進受損組織再生的作用。

2021年,一項發表在權威醫學期刊《StemCellResearch&Therapy》上的薈萃分析[2],匯總了過去15年間62項隨機臨床試驗的數據。這些試驗共涉及3546名患有不同疾病的受試者,涵蓋了心血管疾病、神經退行性疾病、免疫性疾病等20多種疾病類型。研究結果表明,MSC治療,無論是通過靜脈注射還是局部植入,均顯示出良好的安全性。

研究結果非常明確:除了少數患者在接受治療后出現輕微的短暫發熱、注射部位不適、失眠或便秘外,沒有發現與MSC治療相關的嚴重不良事件。尤其是,MSC治療并未顯著增加任何主要不良事件的發生率。這意味著,無論是針對不同疾病,還是不同人群,間充質干細胞療法都是安全的。

此外,15年的臨床數據表明,間充質干細胞療法在治療多種疾病時是安全的,且療效初見成效。然而,盡管整體安全性良好,仍然有一些細節值得我們注意。細胞來源、劑量選擇、長期安全性以及個體化治療方案都是確保MSC治療安全有效的重要因素。對于患者和醫療從業者而言,了解并重視這些關鍵細節,能夠在未來的MSC治療中獲得更好的效果。

五、結語:在風險可控中擁抱醫學進步

間充質干細胞不是“萬能神藥”,但規范應用下:嚴重副作用發生率<3%?——遠低于化療的30%毒性。2025年《間充質干細胞臨床應用安全標準》的出臺,行業正從野蠻生長走向精準監管。患者需牢記:拒絕夸大宣傳,理性評估風險收益比,讓前沿治療真正安全惠及所需之人。

參考資料:

[1]:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589537019302585

[2]:https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-021-02609-x

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加官方微信

掃碼添加官方微信