病理生理學(xué)

糖尿病腎病患者的腎小球發(fā)生三種主要的組織學(xué)變化。首先,系膜擴張是由高血糖直接誘導(dǎo)的,可能是通過增加基質(zhì)產(chǎn)生或基質(zhì)蛋白糖化來誘導(dǎo)的。其次,腎小球基底膜(GBM)發(fā)生增厚。第三,腎小球硬化是由腎小球內(nèi)高壓引起的(由腎傳入動脈擴張引起或由供應(yīng)腎小球的血管透明變窄引起的缺血性損傷引起)。這些不同的組織學(xué)模式似乎具有相似的預(yù)后意義。

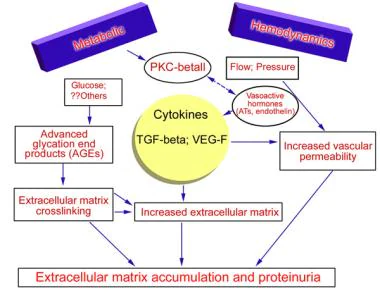

糖尿病腎小球病的關(guān)鍵變化是細(xì)胞外基質(zhì)的增加。糖尿病腎病最早的形態(tài)異常是由于細(xì)胞外基質(zhì)積聚導(dǎo)致GBM增厚和系膜擴張。下圖是糖尿病腎病發(fā)病機制的簡單示意圖。

光學(xué)顯微鏡檢查結(jié)果顯示簇的固體空間增加,最常見的是固體(陽性高碘酸席夫反應(yīng))材料的粗分枝(彌漫性糖尿病腎小球病)。在這些區(qū)域內(nèi)還可以觀察到大量的無細(xì)胞積聚。這些在截面上是圓形的,被稱為 Kimmelstiel-Wilson 病變/結(jié)節(jié)。

免疫熒光顯微鏡可能顯示白蛋白、免疫球蛋白、纖維蛋白和其他血漿蛋白以線性模式沿著 GBM 沉積,很可能是血管滲出的結(jié)果,但這不是免疫病理遺傳學(xué)或診斷性的,并不意味著免疫病理生理學(xué)。腎脈管系統(tǒng)通常顯示出動脈粥樣硬化的證據(jù),通常是由于同時存在高脂血癥和高血壓動脈硬化。

電子顯微鏡提供了所涉及結(jié)構(gòu)的更詳細(xì)的定義。在晚期疾病中,系膜區(qū)域占據(jù)簇的大部分,具有顯著的基質(zhì)含量。此外,毛細(xì)血管壁中的基底膜(即,外圍基底膜)比正常情況更厚。

糖尿病腎小球病的嚴(yán)重程度通過外周基底膜和系膜和基質(zhì)的厚度來估計,表達(dá)為適當(dāng)空間的分?jǐn)?shù)(例如,系膜/腎小球、基質(zhì)/系膜或基質(zhì)/腎小球的體積分?jǐn)?shù))。

腎小球和腎臟最初通常是正常的或尺寸增大,因此將糖尿病腎病與大多數(shù)其他形式的慢性腎功能不全(其中腎臟尺寸減小)區(qū)分開來(腎淀粉樣變性和多囊腎病除外)。

除了腎臟血流動力學(xué)改變外,患有明顯糖尿病腎病(試紙陽性蛋白尿和腎小球濾過率[GFR]下降)的患者通常會出現(xiàn)全身性高血壓。高血壓是所有進(jìn)行性腎病的不利因素,在糖尿病腎病中尤其如此。高血壓的有害影響可能針對脈管系統(tǒng)和微脈管系統(tǒng)。

有證據(jù)表明,與肥胖、代謝綜合征和糖尿病相關(guān)的高血壓可能在糖尿病腎病的發(fā)病機制中發(fā)揮重要作用。中心性肥胖、代謝綜合征和糖尿病會導(dǎo)致血壓升高。

Kitakawa等人進(jìn)行的一項為期5年的前瞻性隊列研究表明,在2型糖尿病患者中,孤立性高收縮壓 (IH-HSBP) 與糖尿病腎病的發(fā)生之間存在關(guān)聯(lián)。IH-HSBP患者發(fā)生糖尿病腎病的調(diào)整后優(yōu)勢比為2.39,研究人員還報告稱,這種關(guān)聯(lián)在年輕的研究患者中更為明顯;65歲以下人群發(fā)生糖尿病腎病的調(diào)整后優(yōu)勢比為3.06,65歲或以上人群發(fā)生糖尿病腎病的調(diào)整優(yōu)勢比為1.68。

中心性肥胖最初是通過增加腎小管對鈉的重吸收來誘發(fā)高血壓,并通過多種機制引起腎壓尿鈉的高血壓轉(zhuǎn)變,包括激活交感神經(jīng)系統(tǒng)和腎素-血管緊張素-醛固酮系統(tǒng),以及對腎臟的物理壓迫。高血壓、腎小球內(nèi)毛細(xì)血管壓力增加和代謝異常(例如血脂異常、高血糖)可能相互作用,加速腎損傷。

與肥胖相關(guān)的腎小球高濾過相似,腎血管舒張、腎小球濾過率和腎小球內(nèi)毛細(xì)血管壓力增加以及血壓升高也是糖尿病腎病的特征。 收縮壓升高進(jìn)一步加劇疾病進(jìn)展為蛋白尿和腎小球濾過率下降,導(dǎo)致終末期腎臟疾病。

免責(zé)說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業(yè)觀點,不構(gòu)成任何臨床診斷建議!杭吉干細(xì)胞所發(fā)布的信息不能替代醫(yī)生或藥劑師的專業(yè)建議。如有版權(quán)等疑問,請隨時聯(lián)系我。

掃碼添加官方微信

掃碼添加官方微信