腎臟作為人體關(guān)鍵的代謝與排泄器官,其結(jié)構(gòu)和功能的脆弱性使其極易受到損傷。與其他重要器官相比,腎臟的再生能力極為有限,一旦發(fā)生腎小球或腎小管的不可逆損傷,往往會導(dǎo)致腎功能進(jìn)行性惡化。據(jù)世界衛(wèi)生組織(WHO)統(tǒng)計,慢性腎臟病(CKD)已成為全球增長最快的健康威脅之一,預(yù)計到2040年將成為致死率第五的疾病,且與心血管疾病、糖尿病和高血壓等代謝性疾病存在顯著共病關(guān)聯(lián)。

在此背景下,腎組織修復(fù)與再生研究成為近年來的熱點(diǎn)領(lǐng)域,其核心目標(biāo)在于通過再生醫(yī)學(xué)手段實(shí)現(xiàn)受損細(xì)胞的再生、抑制纖維化進(jìn)程,并最終逆轉(zhuǎn)器官功能衰竭。干細(xì)胞療法的出現(xiàn)為這一目標(biāo)提供了突破性方向。對于輕度腎病患者,干細(xì)胞的早期干預(yù)不僅能恢復(fù)受損的腎小管上皮細(xì)胞功能,還可阻斷炎癥與纖維化的惡性循環(huán),從而避免疾病向終末期進(jìn)展。

本文基于3項(xiàng)臨床研究數(shù)據(jù),系統(tǒng)解析干細(xì)胞治療在早期改善腎功能、延緩疾病進(jìn)展中的療效表現(xiàn)以及其生物學(xué)機(jī)制。

為何干細(xì)胞療法成輕度腎病新選擇?初期療效與機(jī)制的深度探討

一、干細(xì)胞治療早期腎病的機(jī)制與優(yōu)勢

多向分化與組織修復(fù):干細(xì)胞可定向分化為腎小管上皮細(xì)胞、血管內(nèi)皮細(xì)胞等,直接修復(fù)受損腎組織。

抗炎與抗纖維化作用:分泌抗炎因子(如IL-10、TGF-β),抑制腎臟炎癥反應(yīng),減少纖維化進(jìn)程。

免疫調(diào)節(jié)與歸巢性:干細(xì)胞可調(diào)節(jié)T細(xì)胞亞群平衡,降低自身免疫性損傷風(fēng)險;此外干細(xì)胞能定向遷移至腎臟損傷區(qū)域,精準(zhǔn)修復(fù)病灶。

安全性與低免疫原性:初期臨床試驗(yàn)中,未報告嚴(yán)重不良反應(yīng),僅少數(shù)患者出現(xiàn)輕微發(fā)熱或注射部位不適。

二、臨床研究證據(jù):初期療效與關(guān)鍵數(shù)據(jù)

案例一:造血干細(xì)胞對早期輕度腎功能減退患者的影響

2012年,日本醫(yī)科大學(xué)在《Bone Marrow Transplantation》期刊上發(fā)表了一項(xiàng)臨床研究,探討了輕度腎功能減退患者(基于肌酐清除率[Ccr]定義)接受異基因造血干細(xì)胞移植(HSCT)后的預(yù)后影響。該研究系統(tǒng)評估了輕度腎功能異常對HSCT術(shù)后并發(fā)癥、生存率及移植相關(guān)結(jié)局的潛在影響,為腎功能輕度受損患者接受HSCT的臨床決策提供了重要參考。

![輕度腎功能減退患者(基于肌酐清除率[Ccr]定義)接受異基因造血干細(xì)胞移植(HSCT)后的預(yù)后影響 輕度腎功能減退患者(基于肌酐清除率[Ccr]定義)接受異基因造血干細(xì)胞移植(HSCT)后的預(yù)后影響](http://www.bmfwz.cn/wp-content/uploads/2025/03/2025032406084613.webp)

研究對象為2004年1月至2008年12月期間在關(guān)東細(xì)胞治療研究組 (KSGCT) 的8個機(jī)構(gòu)接受使用鈣調(diào)磷酸酶抑制劑的異基因HSCT的患者。共納入了507名患者。其中男性285名,女性222名。

腎功能改善表現(xiàn):

- 成功脫離透析:僅6例患者(0組5例,1組1例)在移植后停止血液透析,提示部分患者腎功能可能得到部分恢復(fù)。

- 長期透析患者的預(yù)后:

- 22例持續(xù)透析者中,僅3例存活(0組2例,1組1例),其余19例因疾病進(jìn)展死亡,表明腎功能未恢復(fù)的患者預(yù)后極差。

- 腎功能基線與透析需求:

- 盡管2組患者基線腎功能最差(輕度減退),但其透析需求比例與其他組接近,提示HSCT可能對部分患者的腎功能有一定保護(hù)作用。

綜上所述,干細(xì)胞治療在輕度腎病中展現(xiàn)出修復(fù)腎功能、控制并發(fā)癥的潛力,尤其對早期糖尿病腎病、藥物性損傷等效果顯著。盡管存在樣本量小、長期數(shù)據(jù)不足等局限,但其安全性與初步療效為慢性腎病管理提供了新方向。

案例二:間充質(zhì)干細(xì)胞治療早期原發(fā)性腎病綜合征的療效與安全性

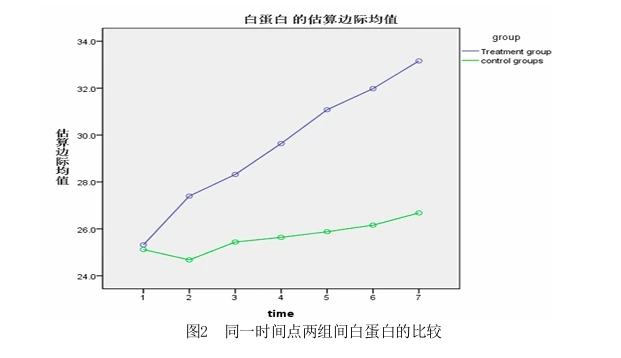

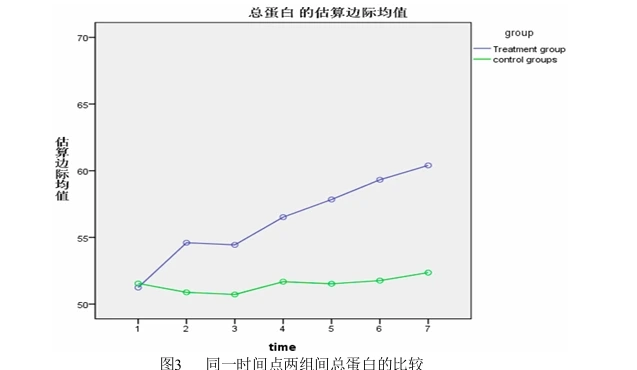

2013年,福建醫(yī)科大學(xué)開展了一項(xiàng)臨床研究,評估臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞(UC-MSC)治療早期原發(fā)性腎病綜合征患者的療效與安全性。研究通過以下方式展開:治療后第1、2、3、4、8、16周連續(xù)監(jiān)測患者的24小時尿蛋白定量、總蛋白、白蛋白等指標(biāo)。

此外,研究還對患者進(jìn)行了1年期復(fù)發(fā)情況跟蹤,并記錄治療期間的不良反應(yīng),系統(tǒng)評估了該療法的短期療效、長期效果及安全性。

該研究通過重復(fù)測量分析發(fā)現(xiàn):

- 時間因素影響:24小時尿蛋白、總蛋白、白蛋白、甘油三酯、膽固醇及免疫球蛋白(IgG、IgA、IgM)均隨時間顯著變化,而尿素氮和血肌酐無顯著時間效應(yīng)。

- 治療組與對照組的交互作用:

- 有效指標(biāo):24小時尿蛋白、總蛋白、白蛋白及IgG的改善與治療組存在顯著交互作用,表現(xiàn)為治療組在4周后尿蛋白顯著下降(較對照組快)、白蛋白和總蛋白顯著上升(趨勢更快),且IgG在16周時顯著升高。

- 無效指標(biāo):尿素氮、血肌酐、甘油三酯、膽固醇、IgA及IgM的組間交互作用無統(tǒng)計學(xué)意義,但部分指標(biāo)(如甘油三酯、膽固醇)仍呈現(xiàn)隨時間變化的趨勢。

- 分組差異:

- 治療組在4周后與對照組在尿蛋白、白蛋白、總蛋白水平上差異顯著,而IgG僅在16周時顯著高于對照組。

- 尿素氮、血肌酐等指標(biāo)的組間差異無統(tǒng)計學(xué)意義。

- 趨勢分析:

- 治療組的尿蛋白下降速度和白蛋白、總蛋白上升速度均快于對照組(圖1-3趨勢圖顯示)。

- IgG濃度在治療組第4周后上升更快。

- 尿素氮、血肌酐等指標(biāo)雖無顯著組間差異,但兩組均呈現(xiàn)一定變化趨勢(如血肌酐輕微波動)。

綜上所述,臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞治療對早期原發(fā)性腎病綜合征的蛋白代謝(尿蛋白減少、白蛋白及總蛋白恢復(fù))和免疫球蛋白(IgG)水平改善具有短期顯著療效,且療效作用隨時間增強(qiáng)。

案例三:間充質(zhì)干細(xì)胞通過抑制炎癥和纖維化阻止早期糖尿病腎病的進(jìn)展

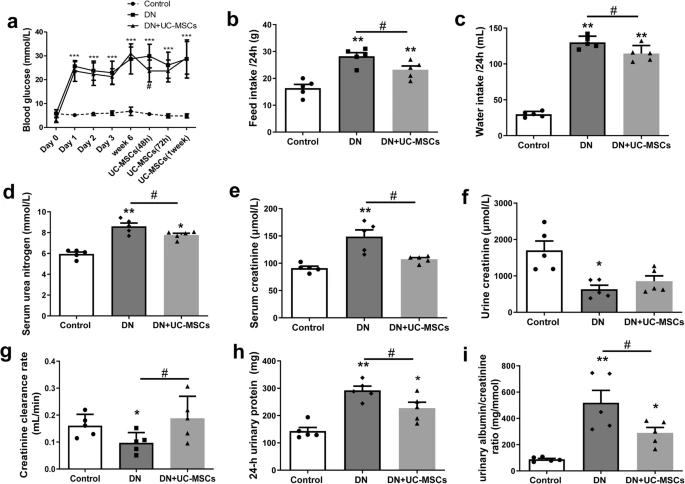

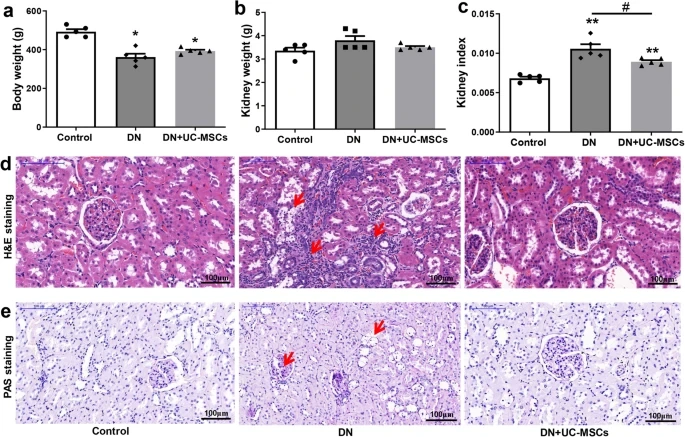

2020年,武漢大學(xué)牽頭在行業(yè)期刊《干細(xì)胞研究與治療》上發(fā)表了一篇關(guān)于《人臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞通過抑制炎癥和纖維化阻止早期糖尿病腎病的進(jìn)展》的研究成果。

1. 腎功能改善

UC-MSC治療有效降低DN的血清尿素氮和血肌酐水平,抑制24小時尿蛋白及尿白蛋白/肌酐比值的升高,并提升內(nèi)生肌酐清除率,表明其對腎功能的保護(hù)作用。盡管UC-MSC未顯著影響血糖水平,但通過減輕腎臟炎癥和纖維化延緩了疾病進(jìn)展。(見圖4)

2. 腎臟病理變化減輕

在病理層面,UC-MSC治療顯著緩解DN的腎臟損傷。H&E和PAS染色顯示,UC-MSC減輕了腎小管間質(zhì)的炎性細(xì)胞浸潤、腎小管上皮細(xì)胞變性及腎小球基底膜增厚,并降低腎臟重量/體重指數(shù)。免疫組織化學(xué)和分子檢測證實(shí),少量UC-MSC遷移至腎小管間質(zhì),可能通過局部作用發(fā)揮修復(fù)功能。

3. 抗炎作用和抗纖維化作用

UC-MSC通過抑制炎癥反應(yīng)和纖維化延緩DN進(jìn)程。其顯著降低DN模型血漿及腎臟組織中IL-6、IL-1β、TNF-α等促炎因子的表達(dá),并減少腎小管間質(zhì)的炎癥細(xì)胞浸潤。

同時,UC-MSC顯著抑制腎臟纖維化進(jìn)程,表現(xiàn)為Masson染色顯示的腎小球及間質(zhì)纖維化減輕,以及IV型膠原、α-平滑肌肌動蛋白(α-SMA)和TGF-β的表達(dá)下調(diào)。機(jī)制分析表明,TGF-β信號通路的抑制是UC-MSC抗纖維化作用的關(guān)鍵靶點(diǎn)。

4. 體外實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

體外實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步驗(yàn)證了UC-MSC的抗炎和抗纖維化功能。在高糖誘導(dǎo)的腎小管上皮細(xì)胞和腎小球內(nèi)皮細(xì)胞中,UC-MSC條件培養(yǎng)基或外泌體通過劑量依賴性方式抑制促炎因子和TGF-β的表達(dá),并分泌EGF、HGF等修復(fù)因子,提示其通過旁分泌機(jī)制調(diào)控腎臟微環(huán)境。(見圖6)

綜上,UC-MSC通過多靶點(diǎn)調(diào)控(抑制炎癥、阻斷纖維化、改善代謝)顯著延緩早期糖尿病腎病的病理進(jìn)展,為糖尿病腎病的治療提供了新的潛在策略。

三、當(dāng)前挑戰(zhàn)

技術(shù)限制:干細(xì)胞的體外擴(kuò)增、定向分化及功能維持技術(shù)尚未完全成熟,部分研究顯示其分化為腎實(shí)質(zhì)細(xì)胞的效率有限,難以完全恢復(fù)腎功能。

個體差異:患者個體差異顯著,合并癥(如糖尿病、高血壓、心血管疾病)可能削弱療效。例如,糖尿病患者的代謝紊亂可能干擾干細(xì)胞的免疫調(diào)節(jié)功能。

未來展望

未來研究需聚焦于技術(shù)突破與臨床轉(zhuǎn)化的協(xié)同推進(jìn)。技術(shù)優(yōu)化方向包括:

- 開發(fā)更高效的干細(xì)胞培養(yǎng)體系,提升其向腎小管上皮細(xì)胞、血管內(nèi)皮細(xì)胞的定向分化效率;

- 結(jié)合基因編輯技術(shù)(如CRISPR),增強(qiáng)干細(xì)胞的抗纖維化與抗炎功能,同時降低免疫排斥風(fēng)險;

- 探索新型遞送方式(如納米載體、基因工程改造的干細(xì)胞),精準(zhǔn)靶向腎臟損傷區(qū)域。

結(jié)語

干細(xì)胞治療在輕度腎病的初期階段展現(xiàn)出顯著潛力,尤其在改善腎功能指標(biāo)、控制并發(fā)癥及安全性方面表現(xiàn)突出,其為慢性腎病的“修復(fù)而非替代”提供了新思路。隨著遞送技術(shù)和聯(lián)合方案的優(yōu)化,干細(xì)胞有望成為早期腎病管理的核心手段,為患者帶來更優(yōu)預(yù)后與生活質(zhì)量。

相關(guān)閱讀:干細(xì)胞治療腎病腎功能多久能見效?基于3周至6個月的臨床觀察

參考資料:

Oshima, K., Kanda, Y., Nanya, Y.?et al.?Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for patients with mildly reduced renal function as defined based on creatinine clearance before transplantation.?Ann Hematol?92, 255–260 (2013). https://doi.org/10.1007/s00277-012-1584-1

丘美蘭.臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞治療原發(fā)性腎病綜合征的臨床療效研究[D].福建醫(yī)科大學(xué),2013.

Xiang, E., Han, B., Zhang, Q.?et al.?Human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells prevent the progression of early diabetic nephropathy through inhibiting inflammation and fibrosis.?Stem Cell Res Ther?11, 336 (2020). https://doi.org/10.1186/s13287-020-01852-y

免責(zé)說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業(yè)觀點(diǎn),不構(gòu)成任何臨床診斷建議!杭吉干細(xì)胞所發(fā)布的信息不能替代醫(yī)生或藥劑師的專業(yè)建議。如有版權(quán)等疑問,請隨時聯(lián)系我。

掃碼添加官方微信

掃碼添加官方微信