糖尿病對健康和壽命具有長期且潛在的嚴重影響,并給全球醫療保健、經濟和社會帶來沉重負擔。盡管目前已有多種藥物可用于治療糖尿病,但這些藥物無法有效解決最終導致功能性胰腺β細胞缺乏的問題,而β細胞是分泌胰島素和維持血糖穩態所必需的。來自已故捐獻者的人類胰島細胞移植是治療需要胰島素治療的1型糖尿病的成熟方法,但需求超過供應。

過去十年,在從人類多能干細胞中分化/制備/生成胰島樣細胞方面取得了重大的科學和臨床進展,這為解決供應問題提供了潛在的解決方案,并開啟了糖尿病細胞治療的新時代。

干細胞治療糖尿病的三重突破:科學進展、臨床試驗與監管框架共筑新途徑

近期,國際權威期刊雜志《Nature》子刊“nature medicine”發表了一篇“Stem cell therapies for diabetes”的文獻綜述[1],在這篇前沿綜述中,我們簡要總結了有助于提高產量和功能的β細胞分化方案背后的科學原理。

接下來,我們將討論近期和正在進行的干細胞治療糖尿病臨床試驗的見解,并重點介紹提高hPS細胞衍生胰島/β細胞治療產品療效、安全性和可擴展性的新興策略。

最后,我們概述了與生物制造和監管相關的關鍵挑戰,這些挑戰需要克服,才能使hPS細胞衍生的細胞療法成為糖尿病患者的可行治療選擇。

人類體外胰島/β細胞分化的現狀

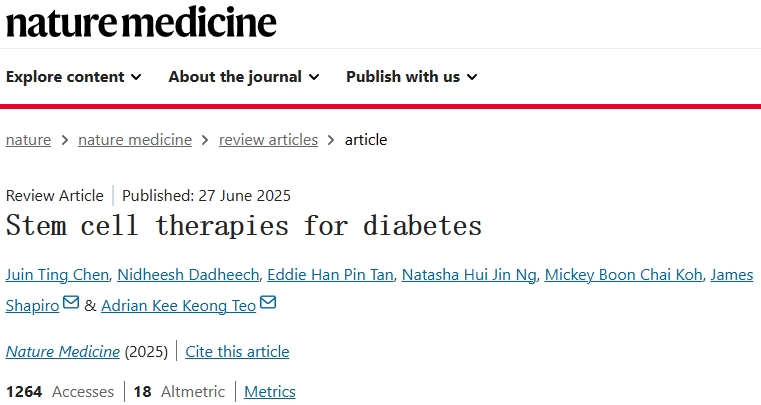

胰腺發育在關鍵轉錄因子的時序表達引導下進行,經歷從胚胎干細胞、到定形內胚層、前腸內胚層、胰腺祖細胞、最終分化為內分泌或外分泌細胞的過程。一些關鍵轉錄因子,如PDX1、NKX6-1、NEUROG3和NEUROD1會上調,以引導分化過程(圖1)。 β細胞分化方案旨在模擬這些對β細胞命運分化至關重要的生化信號通路。

一、分化技術進展:從定向誘導到功能優化

高效定向分化方案成熟:當前方案已能模擬體內胰腺發育的轉錄因子時序表達(如PDX1、NKX6-1、NEUROG3、NEUROD1),通過2D/3D結合培養系統調控Notch、Wnt、TGF-β等信號通路,實現hiPSCs向胰島β細胞的分化,胰島素分泌能力顯著提升。例如,鄧宏魁團隊開發的化學重編程技術(CiPS細胞)結合優化方案,分化效率及細胞功能接近成人胰島水平。

功能成熟的突破性策略

代謝調控:鄧宏魁/杜媛媛團隊發現HDAC抑制劑TH34通過重塑神經酰胺代謝穩態,顯著提升β細胞葡萄糖響應性、胰島素顆粒成熟度及線粒體功能,移植后更快逆轉糖尿病小鼠高血糖。

微環境模擬:金國祥/周中軍團隊利用富含Collagen VI的細胞外基質支架模擬胰島基底膜,增強類器官存活率、激素分泌能力及移植后血糖調控效果。

基因編輯增強耐逆性:李維達團隊基于SLC30A8基因突變(天然護盾靶點),結合AI篩選開發“耐逆通用”胰島類器官,可抵抗高糖/高脂應激,在食蟹獼猴模型中實現長期血糖穩定。

單細胞技術驅動精準調控:單細胞多組學分析(scRNA-seq、ATAC-seq)揭示了分化過程中的基因動態表達與表觀遺傳調控網絡,例如BRD4信號通路被證實為維持β細胞分化狀態的關鍵靶點,其缺失導致去分化和胰島素合成減少。

二、功能成熟與微環境構建的核心挑戰

成熟標志物缺失與分泌缺陷:早期分化方案產生的β樣細胞常缺乏成熟標志物(如MAFA、UCN3)及雙相胰島素分泌能力,主因是體外環境難以模擬胰腺發育的生物力學線索(如基質剛度、流體剪切力)和細胞間相互作用。例如,高糖培養會下調PC1/3等前胰島素加工酶,導致未成熟顆粒堆積,與臨床T2D病理特征相似。

胰島微環境復雜性

多細胞互作:功能性胰島依賴α、β、δ細胞形成的旁分泌環路(如Ucn3-CRHR2信號調控生長抑素分泌),但單一β細胞分化無法復現這一網絡。

外分泌-內分泌交互:朱云霞團隊發現β細胞源性miR-503-322通過干細胞外泌體靶向腺泡細胞MKNK1,誘發胰腺炎,提示衰老或糖尿病微環境可能損害再生胰島功能。

移植存活與免疫排斥:干細胞衍生胰島移植后易受代謝壓力(糖/脂毒性)和宿主免疫攻擊,需聯合封裝技術(如海藻酸鹽纖維)或基因編輯(如免疫豁免型通用細胞)提升存活率。

干細胞療法治療糖尿病正在一步一步邁向臨床應用

隨著細胞替代療法方案的不斷突破,人源多能干細胞(hPS)衍生的胰島/β細胞研究在糖尿病治療領域持續升溫。

目前,有限數量的臨床試驗和研究者發起的試驗正在評估hPS細胞衍生的PP和胰島/β細胞移植對T1D甚至2型糖尿病 ( T2D) 患者的安全性、劑量和有效性。

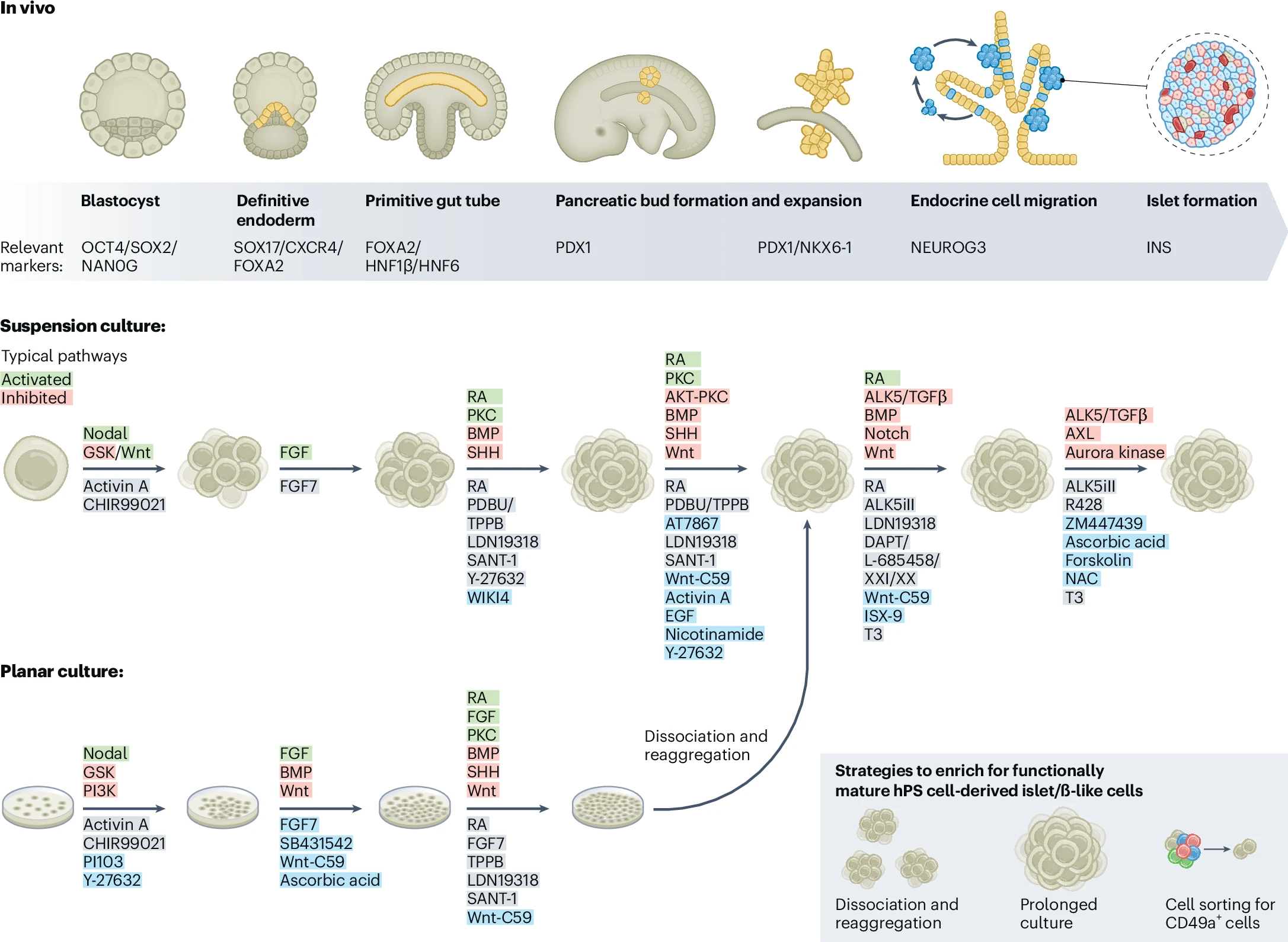

每個試驗的方法都不同。在這里,我們概述了從最近的臨床試驗結果中吸取的經驗教訓,以期使hPS細胞衍生的胰島/β細胞療法更有效(圖2)。我們還討論了對于確保這些療法的安全性和可擴展性仍然至關重要的突出挑戰(圖3)。

干細胞治療糖尿病的臨床試驗對療效的啟示

ViaCyte的祖細胞移植策略:ViaCyte是第一家將人胚胎干細胞(hES)衍生的胰芽祖細胞(PPs)推進到臨床試驗的公司。這些細胞通過大封裝裝置遞送,其中VC-01產品提供免疫保護,VC-02則允許封裝內PPs直接血管化。

在2021年的臨床試驗顯示,移植到1型糖尿病患者體內的PPs可在體內繼續分化為表達β細胞關鍵標志物MAFA的β樣細胞,并產生餐后C肽分泌反應。然而,不同患者移植物中C肽水平及β樣細胞組成差異顯著,此外,即使在植入24個月后,此外沒有一名患者能夠脫離胰島素。由于PPs向胰島樣細胞成熟依賴于個體內生長因子和信號通路,最終功能性β樣細胞的產量存在高度個體化差異,阻礙了治療劑量的標準化計算。

Vertex成熟細胞移植的優勢:相比之下,Vertex Pharmaceuticals則采取了不同的策略,在針對 T1D患者的1/2期臨床試驗中,他們移植了完全分化的hES細胞衍生的胰島樣細胞 (VX-880)。

2024年最新數據顯示:12例接受足量VX-880的患者糖化血紅蛋白均降至<7%,3個月后無嚴重低血糖事件;10例患者中7例在6個月后停用胰島素。相較于ViaCyte的PPs需26周才出現餐后反應,Vertex成熟細胞移植后4-13周即可改善血糖達標時間。這表明終末分化的β樣細胞在可控環境中生成并驗證關鍵質量屬性(CQAs)后移植,更易實現劑量標準化并提升療效。

移植部位優化探索:當前臨床試驗常用皮下和肝門靜脈作為hPS衍生胰島/β細胞移植位點:

- 皮下空間便于封裝裝置放置和取出,但易纖維化阻礙血管化;

- 肝門靜脈微創技術成熟,但易引發血液介導的瞬時炎癥反應導致移植物急性丟失。

新近研究發現腹直肌前鞘下間隙或為理想替代位點:獼猴實驗中,該部位相比皮下或肌肉移植顯著促進血管生成,提升hiPS衍生胰島樣細胞存活率,為優化移植效果提供新方向。

核心結論:ViaCyte方案證明PPs體內分化可行性但療效不穩定;Vertex成熟細胞移植展現顯著代謝改善;移植部位優化(如腹直肌前鞘下)有望解決血管化與存活瓶頸。

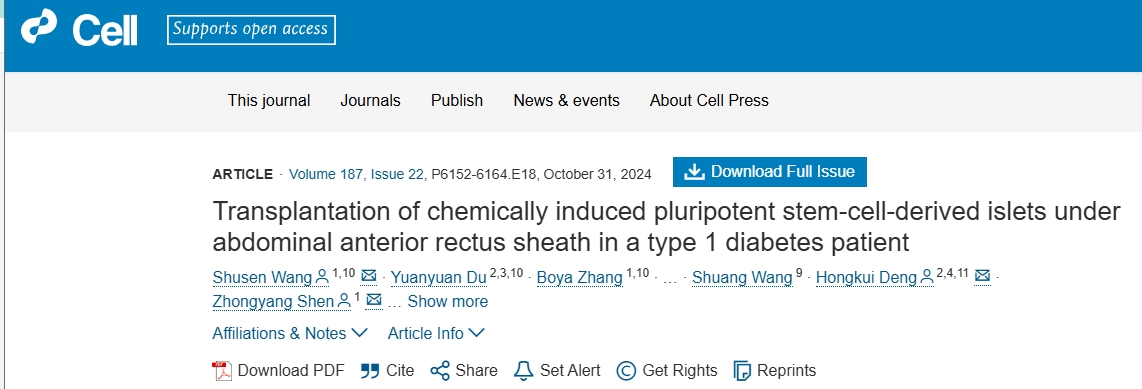

腹直肌前鞘下移植的突破性進展:基于這些結果,2024年,中國天津第一中心醫院王棟團隊針對難治性1型糖尿病患者,創新性地將自體hiPS細胞衍生的胰島樣細胞移植至腹直肌前鞘下間隙。該部位便于通過超聲與磁共振進行無創實時監測,為早期發現潛在并發癥(如畸胎瘤)提供了便利。

該試驗評估了在腹部前直肌鞘下自體移植化學誘導的多能干細胞來源的胰島 (CiPSC 胰島) 治療1型糖尿病的可行性。患者在移植后75天開始實現持續的胰島素依賴。患者的血糖達到目標范圍時間從基線值的43.18%增加到移植后第4個月的96.21%,同時糖化血紅蛋白 (長期全身血糖水平處于非糖尿病水平的指標) 下降。

此后,患者的血糖控制穩定,血糖達到目標范圍時間>98%,糖化血紅蛋白約為5%。1年后,臨床數據符合所有研究終點,未發現移植相關異常。該患者結果令人鼓舞,提示有必要開展進一步的臨床研究,評估CiPSC-胰島移植在1型糖尿病中的應用(圖2)。

門靜脈移植對2型糖尿病的可行性驗證:同年,中國另一團隊(吳等, 2024)通過經皮肝門靜脈輸注,向1例2型糖尿病患者移植120萬自體hiPS細胞衍生的胰島樣細胞。

移植56周后,患者徹底停用外源胰島素及口服降糖藥,血糖達標時間超99%。該結果首次證明hPS衍生胰島移植對T2D的代謝修復潛力,但免疫耐受機制(如是否需持續免疫抑制)仍是未解難題如下所有述。

核心結論:腹直肌前鞘移植實現T1D快速逆轉,門靜脈輸注拓展T2D治療新路徑,兩者共同推動個體化細胞療法臨床轉化。

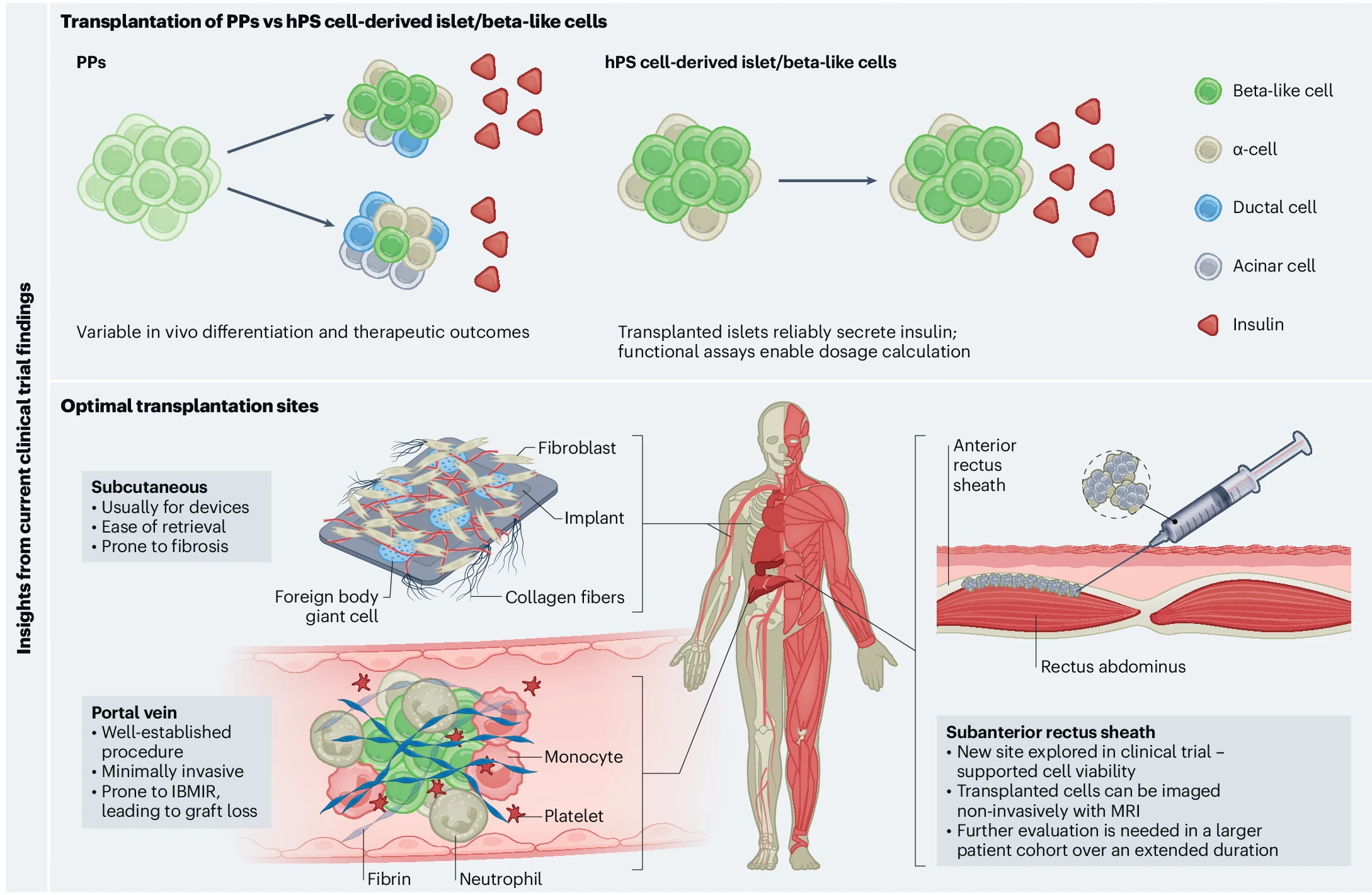

突破免疫屏障:糖尿病細胞替代療法的免疫抑制依賴與破局之路

自體與同種異體療法的免疫困境:盡管臨床試驗顯示hPS細胞衍生胰島移植可改善糖尿病代謝指標(如C肽分泌、胰島素減量),但早期方案多依賴同種異體細胞,需患者長期接受免疫抑制治療。近期中國兩項自體細胞研究(Wang與Wu團隊)雖避免異體排斥風險,但因受試者曾接受肝腎移植已預用免疫抑制劑,無法驗證自體細胞的天然免疫耐受性。

因此,自體療法能否真正實現“免疫抑制”仍需獨立臨床評估。這突顯了在未接受免疫抑制的T1D患者中開展嚴格設計的自體細胞移植試驗的必要性。

HLA匹配庫的可行性挑戰與局限:HLA單倍型匹配是規避免疫排斥的另一策略(圖3):通過建立覆蓋關鍵HLA位點(如HLA-A/B/DR)的hiPS細胞庫,僅需10-100個HLA純合系即可匹配50%人群。盡管hiPS建系時間已縮短至10-18天,嚴格的臨床級鑒定仍導致過程昂貴漫長,使得規模化生產HLA匹配細胞比完全個性化自體療法更具商業可行性。需注意:此類策略對2型糖尿病可能降低移植失敗風險,但對1型糖尿病患者,即便聯合免疫抑制,自身免疫攻擊仍是持續威脅。

HLA譜研究的價值與復雜性:回顧性研究旨在解析特定HLA抗原譜對預防1型糖尿病(T1D)患者胰島移植后自身免疫復發的作用,為優化人多能干細胞(hPS)衍生β細胞系的選擇提供依據。

研究發現,供受體間HLA-DR位點匹配(需排除致病的HLA-DR3/DR4等位基因)可顯著提升移植胰島存活率;而矛盾的是,供體HLA-DQ8等位基因(傳統認為增加T1D風險)反而可能發揮保護作用。

然而,此類分析受限于數據稀缺性及混雜因素(如多次胰島輸注、差異化的免疫抑制方案),且已知MHC區域基因(如HLA-DR/DQ)僅能部分解釋T1D遺傳易感性,提示存在其他未識別基因可能介導移植后復發。這些復雜的遺傳互作和未知因素增加了基于HLA譜精確預測移植后自身免疫復發風險、從而優化干細胞庫構建的難度。

免疫隔離裝置的挑戰與進展:為規避HLA匹配難題,免疫隔離封裝裝置(如ViaCyte的PEC-Encap)通過微孔膜阻隔免疫細胞滲透,允許物質交換以維持細胞活力。

然而,臨床應用中因纖維化包裹導致移植物失活,療效未達預期。Vertex開發的封裝裝置VX-264雖啟動無免疫抑制臨床試驗,卻因胰島素分泌不足而中止。早期研究雖發現hES衍生的胰芽祖細胞(PP)低表達HLA-I類分子,可能降低免疫原性,但在非保護性裝置(如VC-02)中仍需強效免疫抑制,與成人胰島移植方案相當,凸顯該策略仍需技術突破。

低免疫原性細胞系的創新方向

基因編輯技術正推動“免疫逃逸型”β細胞的開發:

- CRISPR Therapeutics的CTX210細胞系通過多重基因編輯(如敲除HLA-I/II類分子、過表達CD47)在I/II期臨床試驗(NCT05210530)中測試,初步顯示可逃避免疫攻擊;

- Sana Biotechnology的原代胰島編輯方案(HLA缺陷+CD47過表達)在糖尿病靈長類模型中成功逆轉高血糖,且無需免疫抑制,計劃進入I/II期試驗。

這些進展有望替代傳統HLA匹配策略,為T1D患者提供更普適的細胞替代療法。

總結:HLA譜研究揭示復雜遺傳互作,但臨床轉化受限;封裝裝置面臨纖維化瓶頸;而基因編輯的低免疫原性細胞系(如CRISPR和Sana方案)正引領免免疫抑制療法的創新,成為最具前景的解決方案。

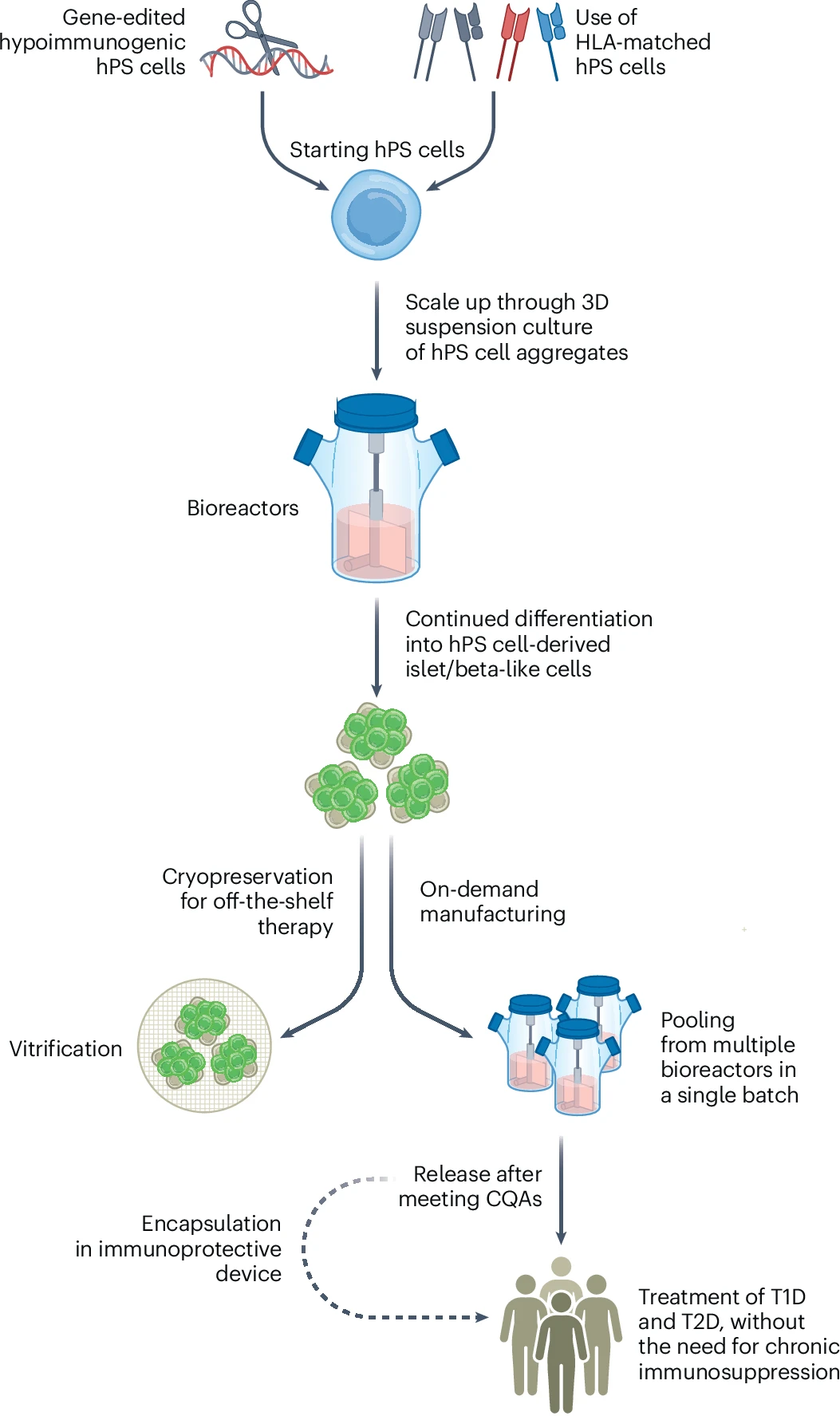

hPS細胞衍生β細胞替代產品的可擴展性

劑量需求與生產規模挑戰:治療糖尿病患者需要大量hPS細胞衍生的胰島/β樣細胞。雖然人胰島移植有效劑量約為每公斤體重7,000個胰島當量(IEQ),但hPS細胞來源的細胞功能較弱,可能需要更高劑量(目前臨床試驗使用100-140萬IEQ/人)。要將這種療法推廣給數百萬患者,必須實現細胞產品的大規模生產,無論是按需制造還是冷凍保存備用。

規模化生產策略:現大規模生產的關鍵在于采用可擴展的培養技術。其中,3D懸浮培養系統實現大規模生產的關鍵在于采用可擴展的培養技術。3D懸浮培養系統(如滾瓶、轉瓶、攪拌或垂直輪式生物反應器)比傳統平面培養更適合高效擴增hPS細胞(每代可擴增20-50倍)并引導其分化。

優化聚集大小(<300微米)對細胞活力和功能至關重要。已有研究證明在3D系統中能生產出功能性的β細胞,但單批次產量(例如0.3升生物反應器產數萬至十萬IEQ)仍需多個生物反應器才能滿足單患者需求。

冷凍保存的瓶頸與嘗試:冷凍保存是“現成”療法的重要路徑,但面臨挑戰。傳統方法需將細胞團解離成單細胞冷凍,導致解凍后活力下降、需額外恢復期和再聚集過程,效率低下。改進方法(如冷凍3D前體細胞團塊)雖減少了解離步驟,但仍存在解凍后細胞死亡過多和恢復期長的問題。玻璃化冷凍(快速冷凍避免冰晶)在小型研究中展現出高活力(>90%)和功能性,但放大生產(如大量冷凍網片的處理、無菌性保障)存在顯著困難。

當前可行路徑與未來方向:鑒于現有冷凍保存技術在保持細胞團塊活力和可擴展性方面存在明顯局限,通過優化生物反應器工藝進行按需制造hPS細胞衍生的β細胞,目前看來是滿足巨大臨床需求更可行的規模化途徑。同時,開發更高效、能保持細胞簇完整性和功能的新型冷凍保存方法(如可放大的玻璃化技術)仍是未來重要的研發方向。

安全與合規之路:糖尿病干細胞β細胞治療的監管考量與質量保障

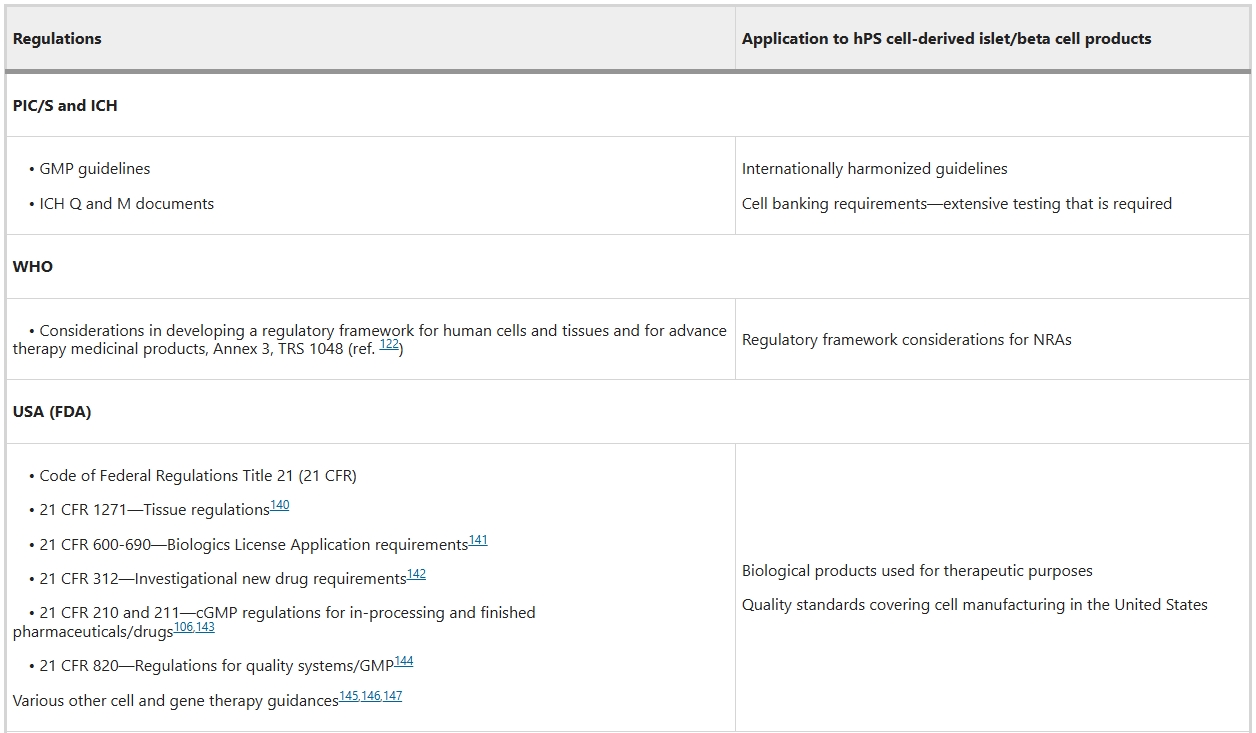

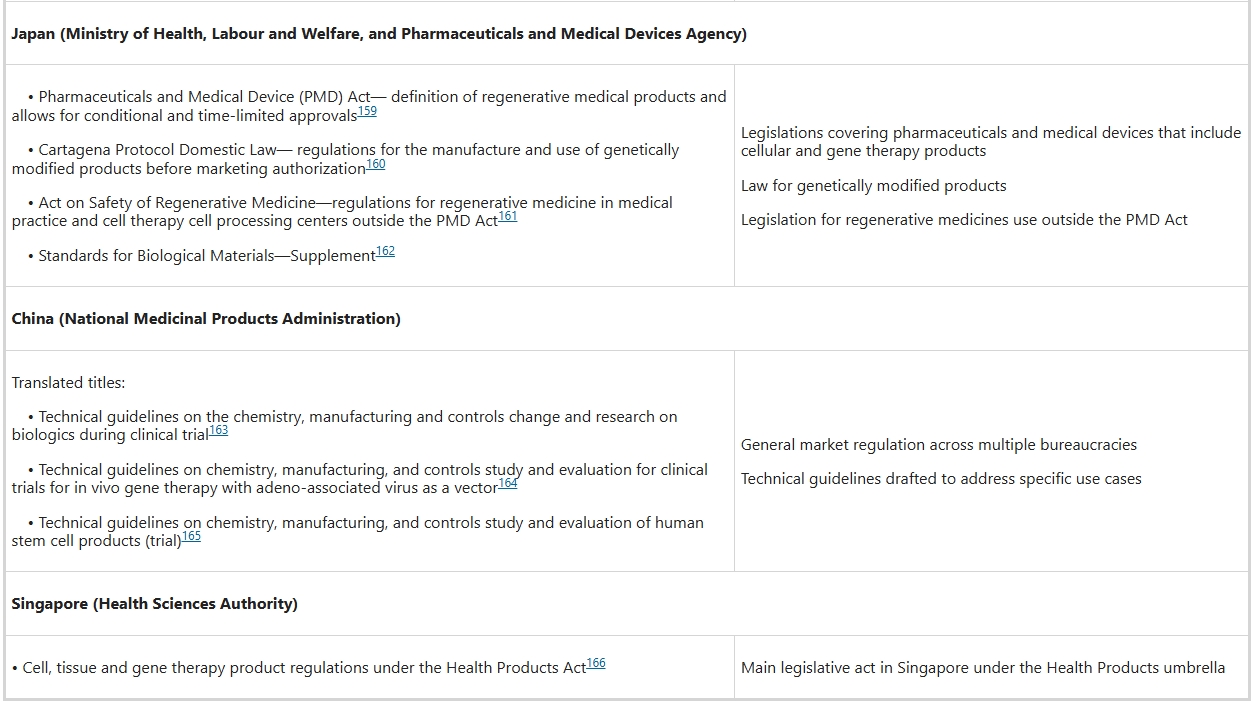

監管機構正在采取措施,改善創新細胞治療產品的早期獲取,這些產品可能會為患有β細胞缺陷的糖尿病患者帶來變革。為確保安全性和一致性,所有臨床級人類干細胞衍生產品的生產都要遵守針對細胞醫藥產品的一系列區域特定立法和指南,包括與良好生產規范 (GMP) 和質量管理體系相關的立法和指南(表1)。

除了特定司法管轄區的規定外,藥品檢驗合作計劃 (PIC/S)、人用藥品技術要求國際協調會 (ICH) 和世界衛生組織 (WHO) 等國際組織還匯編了細胞和基因治療產品的協調和指導文件。不同國家監管機構 (NRA) 針對細胞治療產品編寫的指南匯編已在其他地方概述。在這里,我們重點介紹了與生成用于臨床應用的hPS細胞衍生的胰島/β細胞相關的關鍵監管考慮因素。

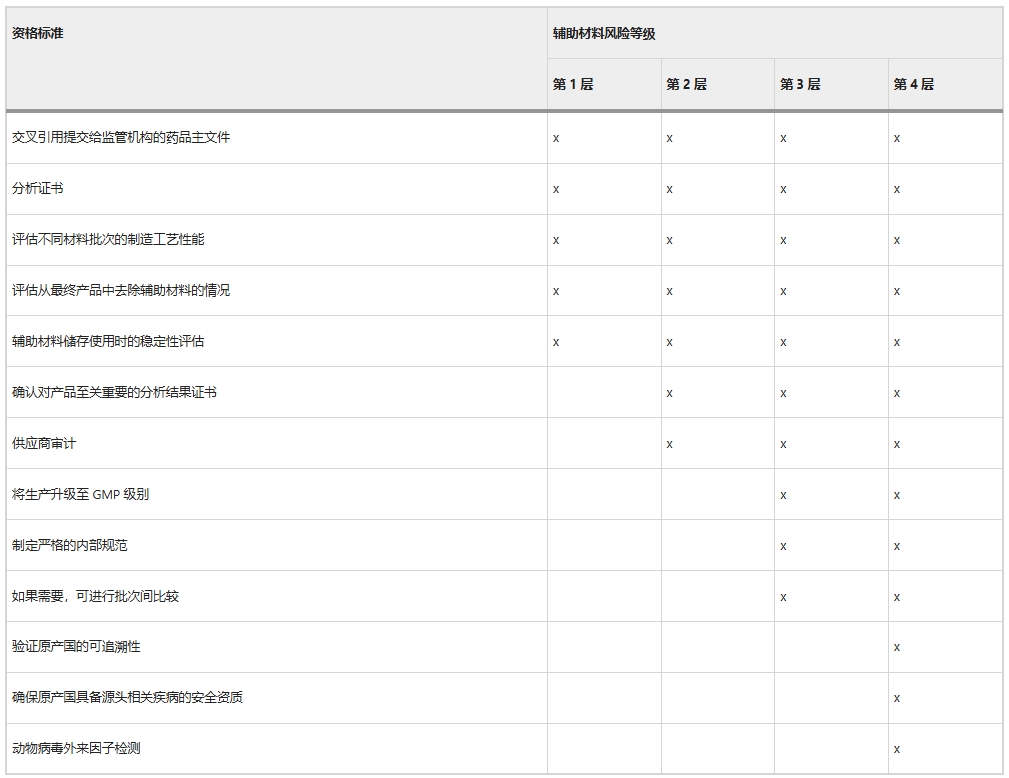

原材料的測試和鑒定:確保細胞產品質量始于嚴格的供體篩選,需檢測多種潛在傳播的感染因子(如HBV, HCV, HIV, HTLV, 梅毒等),檢測方法需符合國際標準并考慮地域流行情況。此外,用于治療的hPS細胞系本身需進行常規無菌檢測,并在用于分化前額外完成遺傳穩定性、身份和效力鑒定。通常需建立經全面檢測合格的“主細胞庫”及后續用于生產的“工作細胞庫”。生產過程中使用的關鍵輔助材料(如酶、培養基成分)雖不進入最終產品,但因其對細胞有持久影響,也需依據基于風險的策略進行鑒定,目前相關法規尚不完善。

因此,開發人員應依靠基于風險的策略來決定輔助材料的鑒定標準。在表2中,我們總結了一種基于美國藥典公布的風險等級的輔助材料鑒定方法。

生產過程中的GMP考慮因素:hPS細胞衍生β細胞產品的生產必須遵循嚴格的現行藥品生產質量管理規范(cGMP)。這要求在高級別潔凈環境(如ISO-5/A級,通常借助隔離器或屏障系統)下操作,并進行全面的環境與過程監控,其標準遠超傳統胰島移植操作,可能導致監管解讀差異。

鑒于當前生產過程高度依賴人力、耗時且昂貴,實現工業規模生產的關鍵在于流程自動化(可借鑒CAR-T領域的半自動或全自動設備平臺),以提高效率、一致性和客觀性。同時,除起始細胞系鑒定外,對生產所用輔助材料的監管考量(基于風險評估)也是GMP遵從的重要方面。

質量控制和放行標準:純度、安全性、鑒別和劑量測試是關鍵質量屬性 (CQA),應在首次人體試驗前進行評估。這些CQA與最終細胞產品的活力和效價一樣,是關鍵的質量參數,需要在每批hPS細胞衍生的胰島/β 細胞的生產過程中和最終產品上進行測試。

核心質量屬性與放行測試框架:hPS細胞衍生β細胞產品的放行必須嚴格評估關鍵質量屬性(CQA)其中包括:

- 安全性(無菌性、內毒素≤5 EU/kg/h、無病毒/支原體等污染物)、

- 鑒別(起始細胞系身份確認如微衛星/PCR,終產品β細胞標志物流式驗證)、

- 純度(無殘留污染物,特別是嚴格檢測未分化hPS細胞以防畸胎瘤,需用高靈敏度方法如ddPCR/流式細胞術)、

- 劑量(基于細胞活力和數量,參考胰島移植>7,000 IEQ/kg的經驗,并結合終產品中β細胞比例計算實際移植量)、

- 效力(>60%細胞表達關鍵β細胞轉錄因子,并通過葡萄糖刺激胰島素分泌試驗驗證功能,體現雙階段分泌動力學)以及穩定性。

這些測試需貫穿生產并在終產品快速完成。

關鍵風險點與測試策略:安全性方面,除常規無菌/內毒素檢測外,消除未分化hPS細胞污染以規避畸胎瘤風險并確保產品純度是重中之重,要求檢測方法具備極低檢測限(如0.0005%)。

劑量確定需結合高細胞活力(參考CAR-T標準,通常≥70-80%)和準確計數,并根據終產品中功能性β細胞(如NKX6-1+INS+)比例計算有效IEQ。效力評估采取漸進式策略,結合身份標記表達(流式)和關鍵功能性測試(葡萄糖刺激胰島素分泌),以證明產品具備類似人胰島的響應機制和治療潛力。

結論

科學進展與治療前景:人多能干細胞(hPS)衍生胰島/β細胞的分化方案取得顯著進步,早期臨床試驗也展現出積極結果,這標志著該領域已成為再生醫學和細胞治療中極具希望的前沿。

利用這些能響應葡萄糖并分泌胰島素的外源性hPS衍生細胞治療胰島素依賴型患者,有望極大提升其生活質量,并在未來幾十年深刻變革細胞治療領域。干細胞科學的持續發展將進一步提升這些細胞的效率和功能,未來臨床試驗也將應用這些科學突破,重點解決宿主免疫排斥、細胞長期功能維持以及規模化生產等關鍵挑戰。

成功的關鍵與未來展望:推動該領域發展的核心在于干細胞科學家與糖尿病專家、內分泌學家、移植外科醫生、臨床醫生、監管機構及患者群體之間的緊密協作.

在患者群體的大力支持以及產業界和醫療/政府機構的共同參與下,系統性障礙終將被克服。綜上所述,科學探索、臨床試驗推進和監管路徑構建三方面的協同進步,共同為糖尿病細胞療法的未來描繪出極其樂觀和光明的前景。

參考資料:[1]:https://www.nature.com/articles/s41591-025-03767-8

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加官方微信

掃碼添加官方微信