慢性炎癥系統性疾病(CID)是對以持續數月至數年的長期炎癥為特征的疾病的統稱。包括類風濕性關節炎、炎癥性腸病、系統性紅斑狼瘡等。CID患者由于炎癥自我調節機制受損,炎癥反復發作,導致炎癥部位組織同時破壞和愈合。

目前傳統療法治療慢性炎癥系統性疾病的藥物有皮質類固醇、免疫抑制劑和單克隆抗體等,但耐藥性和不良反應限制了它們的使用。隨著干細胞療法變得越來越受到關注,因為它們易于獲得且倫理要求較低。

間充質干細胞療法在慢性炎癥性疾病中的應用研究進展

國際細胞治療協會將間充質干細胞?(MSC)?定義為非造血干細胞,它們:

- (1) 在標準培養條件下具有塑料粘附性;

- (2)表達CD73、CD90和CD105,但缺乏CD11b、CD14、CD34、CD45、CD19或CD79α和HLA-DR抗原,

- (3)在體外分化為成骨細胞、脂肪細胞和成軟骨細胞。間充質干細胞存在于骨髓、臍帶血、胎盤、脂肪組織、羊水、牙組織、皮膚、毛囊和扁桃體中。

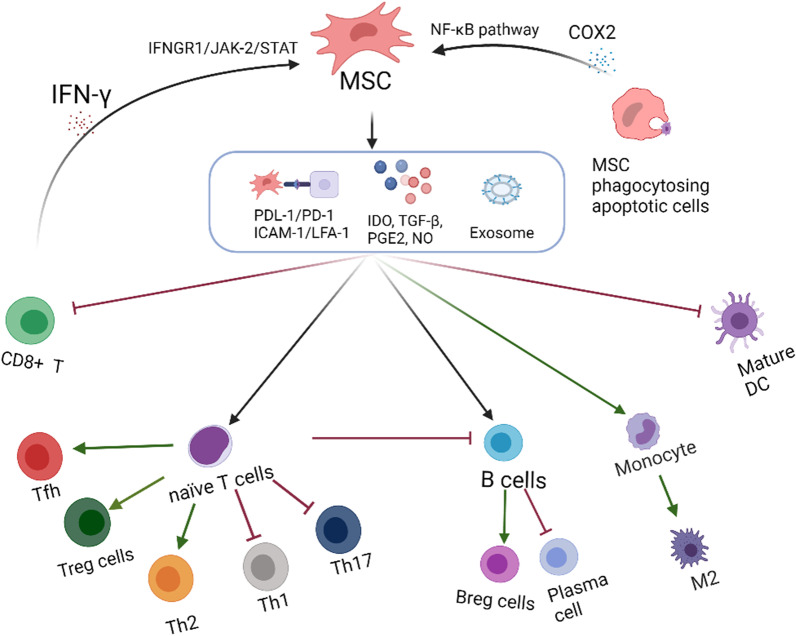

間充質干細胞治療慢性炎癥系統性疾病的機制

間充質干細胞是多能祖細胞,能夠遷移到損傷和腫瘤部位、自我更新和分化成多個組織。它們是強大的免疫調節劑,可產生吲哚胺2,3-雙加氧酶 (IDO) 、TGF-β、PGE2和NO等免疫調節分子,或直接通過 PDL-1/PD- 1PDL-1/B7-H1或ICAM-1/LFA-1配體影響免疫細胞的增殖、分化、成熟和極化。MSC的免疫抑制機制如圖1所示。

IFN-γ等炎癥因子激活的MSCs通過分泌IDO、TGF-b、NO、PGE2等分子、外泌體和細胞間連接,調節多種免疫細胞,包括T、B、NK和巨噬細胞。

其中T細胞是MSC免疫抑制的主要靶細胞,可抑制幼稚T細胞極化為促炎細胞Th1或Th17、Tfh,促進幼稚T細胞向調節性免疫細胞Treg分化,并間接通過Tcells抑制B細胞的增殖和分化。此外,MSC可直接抑制B細胞向漿細胞分化,促進B細胞向Breg細胞分化。MSC促進巨噬細胞極化為炎癥抑制表型M2,并抑制DC的成熟。

此外,研究發現,源自間充質干細胞的外泌體也在間充質干細胞治療中發揮重要作用。一項關于椎間盤退變的研究發現,BM-MSC 衍生的外泌體可促進宿主細胞的生長和存活。同時,髓核細胞來源的外泌體促進BM-MSC遷移并誘導其分化為髓核樣表型。MSC衍生的外泌體還促進巨噬細胞轉變為M2表型。

也有研究表明,用IFN-γ或聯合IL-4/IL-25預處理MSC具有更好的治療效果。體外研究表明,高度炎性的滑液(SF)能更好地刺激MSC的增殖和免疫抑制能力,提示MSC在患者體內炎癥因子升高或恰好處于病程中時可達到最佳療效。MSC遞送方式包括全身遞送和局部遞送。靜脈內給藥是最常用的給藥途徑。

然而,靜脈注射的MSCs有時會在肺和脾組織中富集,它們很容易被免疫細胞識別和清除,僅留下少量到達靶器官 。目前臨床研究的患者大多接受1×106個細胞/kg的單次靜脈輸注,只有少部分患者會進行2-3次輸注。結腸組織局部注射劑量為1×107–1.2×108個細胞。

MSC是目前臨床實踐中使用最廣泛的干細胞,盡管由于來源、劑量和時間的差異導致臨床結果不一致。本綜述旨在回答哪些類型的患者適合接受MSC治療,以及間充質干細胞治療慢性炎癥系統性疾病的臨床試驗。

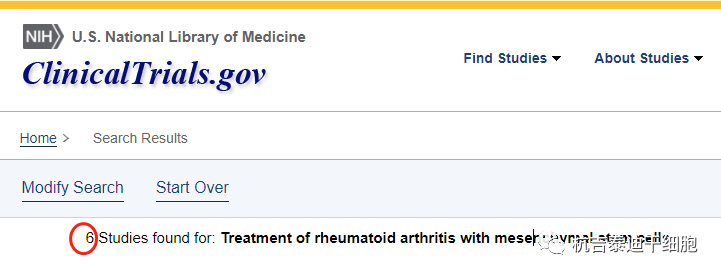

關于間充質干細胞治療類風濕關節炎的臨床試驗

截止2022年11,在美國國立衛生研究院的最大臨床試驗注冊庫clinicaltrials.gov網站上注冊的有關間充質干細胞治療類風濕關節炎的臨床研究項目有6項。

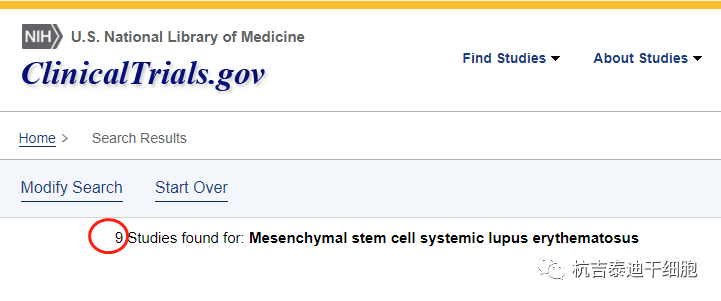

關于間充質干細胞治療系統性紅斑狼瘡的臨床試驗

截止2022年11,在美國國立衛生研究院的最大臨床試驗注冊庫clinicaltrials.gov網站上注冊的有關間充質干細胞治療系統性紅斑狼瘡的臨床研究項目有9項。

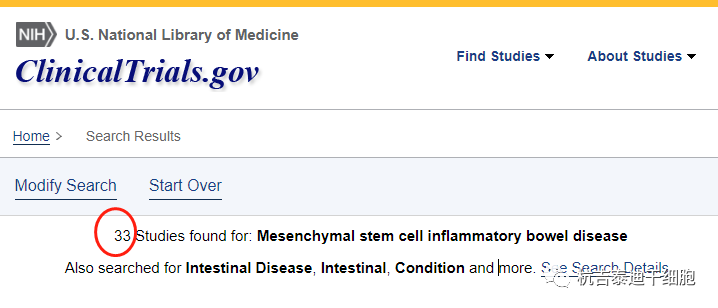

關于間充質干細胞治療炎癥性腸病的臨床試驗

截止2022年11,在美國國立衛生研究院的最大臨床試驗注冊庫clinicaltrials.gov網站上注冊的有關間充質干細胞治療炎癥性腸病的臨床研究項目有33項,其中已經完成的項目有7項。

間充質干細胞與類風濕性關節炎?(RA)

類風濕性關節炎(RA)是一種慢性炎癥性自身免疫性疾病,其特征是滑膜增生和水腫。其后遺癥包括炎癥細胞浸潤滑膜、軟骨損傷和由于慢性炎癥過程引起的骨侵蝕。

RA發病機制中的一個主要因素是稱為滑膜的關節內結締組織的炎癥。炎癥過程主要由成纖維細胞樣滑膜細胞 (FLS)、巨噬細胞和浸潤性淋巴細胞組成,巨噬細胞維持在促炎M1和抗炎M2表型之間的微妙來回轉變中。骨破壞與破骨細胞和成骨細胞之間的失衡密切相關。

作為治療劑,MSC與IFN-γ的組合已被證明可在3個月內顯著緩解多達93.3%的患者的關節炎癥狀,并且在隨訪1年內無復發。

研究發現,T細胞產生的高濃度IFN-γ可誘導MSC產生更多的吲哚胺2,3-雙加氧酶(IDO),從而增強MSC的自身免疫調節能力。因此,IFN-γ可能是MSC在RA患者中治療功能的關鍵調節劑,其血清水平與RA患者對MSC治療的反應直接相關。

間充質干細胞與系統性紅斑狼瘡

SLE是一種自身免疫性疾病,其特征是患者的自身免疫耐受性被破壞、核抗體和免疫復合物的產生以及多器官功能的破壞。10%的SLE患者最終會發展為狼瘡性腎炎 (LN),而只有一半的LN患者會康復。管理狼瘡的目標是改善患者的長期結果和生活質量,因此管理計劃是治療疾病癥狀,防止對其他主要器官的損害并盡量減少藥物副作用。

間充質干細胞療法 (MSCT) 是安全的,可使SLE患者獲得長期臨床緩解。2018年,中國南京鼓樓醫院進行了一項為期五年的隨訪研究發現,34%的SLE患者在MSCT后得到緩解,存活率為84%,復發率為24%。

SLE疾病活動指數(SLEDAI)評分顯著下降,而白蛋白、補體C3、WBC、血小板、血紅蛋白、肺容積和生活質量在隨訪期間持續改善;dsDNA、ANA、蛋白尿、血清尿素氮、肌酐水平在MSCT后1年內下降。MSCT組Treg數量、Treg/Th17比值、Foxp3和TGF-β增加,而?Th17、IL-17和TNF-α顯著下降,IL-6和IL-17A無變化。

間充質干細胞移植可使SLE患者5年存活率高達85%,且患者臨床標志物在隨訪期間持續改善。骨髓或臍帶來源的MSCs患者的治療沒有差異。然而,患者的MSCT前狀態可能會影響MSCT的療效。與RA一樣,基線時IFN-γ水平較高或基線IL-6水平較低的患者對MSCT表現出良好的臨床反應,并且在病程中途施用hBMSC可以減緩腎炎并防止狼瘡腎炎的發展。

間充質干細胞與炎癥性腸病

炎癥性腸病(IBD) 是一個術語,用于描述胃腸道的兩種慢性炎癥狀況,即克羅恩病(CD) 和潰瘍性結腸炎(UC)。

它們的特點是炎癥緩解和復發交替發作,通常會導致腸瘺和狹窄。

影響IBD的因素多種多樣且復雜,并且是由遺傳-環境相互作用引起的。這種反應的核心是腸道免疫細胞和上皮完整性之間的穩態,上皮完整性由上皮細胞和間充質細胞組成。一旦粘膜再生,微生物移位和進一步的炎癥就會被阻止。

肛周瘺管是CD的嚴重并發癥。由于其免疫調節和組織修復的能力,MSC是治療肛周瘺管的一種新的和有前途的治療方法。

Kol 等人發現細菌可以促進MSC抑制T細胞增殖。研究表明,在DSS模型中,尾靜脈注射MSC可增加小鼠腸道Ki-67(+)腸上皮細胞、LGR5(+)腸干細胞和CD31(+)內皮細胞的數量,表現出更大的腸恢復能力。

2015年,在一項研究中,MSC局部注射后12周,隊列1[1×107個細胞]、2個[3×107個細胞]和3個[9×107個細胞]分別有40.0%、80.0%和 20.0%達到完全瘺管閉合。

4年后,在隊列2中,所有瘺管均已閉合。在同一4年中,隊列1中63%的瘺管閉合,而隊列3中43%的瘺管閉合。治療后24周和4年,沒有患者檢測到抗HLA抗體。

與其他疾病不同,在IBD中,MSC通常直接移植到患者的瘺管組織中,但也可以使用輸血。除了在局部MSCT后長時間完全愈合外,瘺管組織中的IL-8、IL-1β和IL-6水平顯著升高;然而,MSC治療后正常組織和瘺管組織在這些因素上沒有顯著差異,伴有PDAI、MSS、PDAI降低和SIBDQ升高,但CDAI、CRP、纖維蛋白原、WBC沒有變化。我們尚未發現MSC靜脈輸注前后Treg數量、CRP和CF水平存在差異,MSCT反應組與無反應組之間CRP無顯著差異。

以上研究表明,間充質干細胞治療可以改善IBD患者的生活質量。靜脈注射 MSC可恢復小鼠的免疫功能,促進血管再生,減少氧化應激。這些發現還需要進一步的研究來驗證。局部注射MSC通過免疫抑制促進難治性克羅恩病患者瘺管愈合,進一步促進腸上皮再生。盡管CRP和CF是反映患者疾病活動度的常用臨床生物標志物,但仍缺乏支持其用于MSC治療監測的證據。

結論:上面總結的這些研究表明,活動性CID是由異常的免疫穩態引起的,可以通過MSCT恢復。MSCT降低血清炎癥相關因子TNF-α、IFN-γ、IL-1β、IL-6、IL-8、ROS水平和外周血Th、Tfh、B細胞數量,同時增加IL-10、TGF?-β、IDO(MSC免疫調節的關鍵因素)、血管生成因子以及Treg和Breg細胞的數量。

重要的是,在RA中,間充質干細胞移植前患者血清IFN-γ水平高,移植后IFN-γ短暫升高表明患者可以獲得更好的治療效果,因為它能夠促進IDO的釋放以促進MSC的免疫活性。

展望:慢性炎癥性全身性疾病是機體免疫失衡的結果,病程長,反復發作。免疫抑制劑是主要的治療方法,但并非所有患者都對此反應良好。間充質干細胞具有自我更新和分化成多種組織細胞的能力以及低免疫原性,是一種很有前途的治療慢性炎癥性全身性疾病的方法。

參考資料:

Huang F, Thokerunga E, He F, Zhu X, Wang Z, Tu J. Research progress of the application of mesenchymal stem cells in chronic inflammatory systemic diseases. Stem Cell Res Ther. 2022 Jan 8;13(1):1. doi: 10.1186/s13287-021-02613-1. PMID: 34998430; PMCID: PMC8742935.

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加官方微信

掃碼添加官方微信