脊髓損傷曾是醫學界的“噩夢”, 一旦神經通路斷裂,患者往往面臨終身癱瘓、感覺喪失等毀滅性后果,傳統治療手段難以突破神經再生的瓶頸。而如今,隨著多學科技術的交叉融合,這一困局正被逐步打破:從電刺激喚醒沉睡神經的脊髓調控技術,到腦機接口搭建 “意念-行動” 橋梁,從智能水凝膠重塑神經微環境,到干細胞、基因編輯精準解鎖再生密碼。

本文系統梳理截至2025年10月脊髓損傷治療的7大前沿治療技術突破,涵蓋:神經調控技術、腦機接口、神經修復技術、基因治療、干細胞療法、藥物治療以及新型植入物與精準技術這7大前沿領域。展現人類在脊髓損傷修復領域從 “被動應對”到“主動重建”的革命性跨越。

2025脊髓損傷7種最新治療方法:從脊髓調控到腦機接口的最新突破!

一、神經調控技術的創新

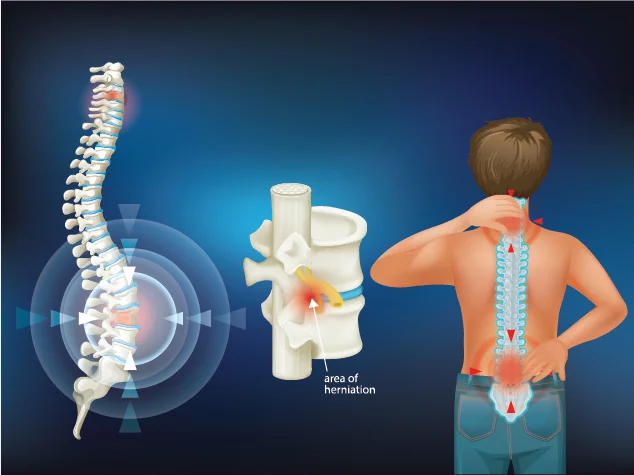

1.1 脊髓硬膜外電刺激(sEES)

脊髓硬膜外電刺激治療脊髓損傷是通過植入電極向脊髓傳遞電信號,激活損傷區以下的神經環路,重建大腦與肢體的信號傳導。

近年來,硬膜外脊髓電刺激(scES)與經皮脊髓電刺激(scTS)技術的進展,為神經調節提供了新的可能。

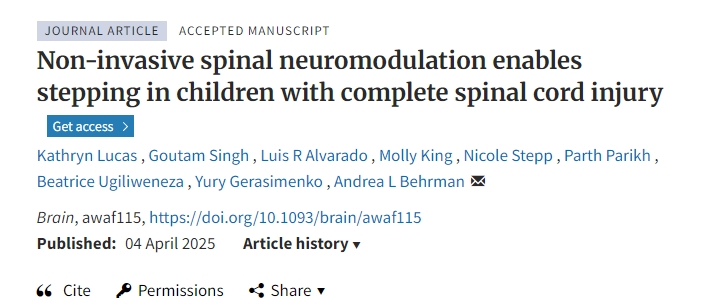

例如,2025年4月,美國路易維爾大學團隊發現,通過增強感覺輸入的訓練(ABLT)、經皮脊髓電刺激(scTS)和認知意圖訓練的聯合干預,兩名完全性脊髓損傷的成年人在助行器輔助下實現了自主行走,而五名慢性完全性損傷的兒童經過60次訓練后,髖關節和膝關節活動范圍顯著提升,并能自主完成步行動作。[1]

值得注意的是,這種能力在停止刺激后仍可持續3-6個月,且患者在感覺、膀胱功能等方面出現意外改善,為脊髓損傷的康復提供了非侵入性、可持續的新路徑。

對于患有慢性運動完全性脊髓損傷的兒童,多模態神經調節訓練可以增強脊髓運動中樞的固有踏步能力,使其能夠自主踏步。值得注意的是,這些增強效果持久,即使在沒有脊髓刺激的情況下也能觀察到。

該技術的核心在于激活脊髓固有運動中樞,通過電刺激和訓練協同作用“喚醒”殘存神經功能。研究顯示,即使完全性損傷患者也能在長期訓練后恢復自主踏步能力,且效果持久,表明脊髓的可塑性遠超預期。這一成果不僅為兒童和成人患者帶來希望,也為神經調控與修復的結合應用提供了重要參考。

1.2 脊髓電刺激術臨床招募

2025年7月,中國人民解放軍中部戰區總醫院神經外科現面向廣大患者,啟動“脊髓電刺激術治療腦卒中、顱腦損傷或脊髓損傷后運動功能障礙康復患者的臨床研究”。(批件號【2025】017-01)[2]

中國人民解放軍中部戰區總醫院神經外科于2013年就開始開展脊髓電刺激(SCS)手術,常規開展慢性頑固性疼痛、周圍神經損傷疼痛、昏迷促醒等SCS手術治療,近年來我們不斷創新拓寬SCS的手術應用范圍,特別是從2021年開始,宋健主任團隊開始首次使用脊髓電刺激技術治療罕見病“遺傳性脊髓小腦共濟失調(SCA)”,成功完成了亞洲首例脊髓電刺激術(SCS)治療遺傳性脊髓小腦共濟失調(SCA)手術,在過去幾年間,科室年均收治十余例脊髓小腦共濟失調患者,手術后均獲得了顯著的療效,在患者群體中獲得了良好的反響,在國際上也有一定影響力。

此次招募旨在進一步驗證SCS在運動功能障礙康復中的潛力,為更多患者提供創新治療方案。

二、腦機接口(BCI)的技術突破

2.1 微創腦脊接口技術

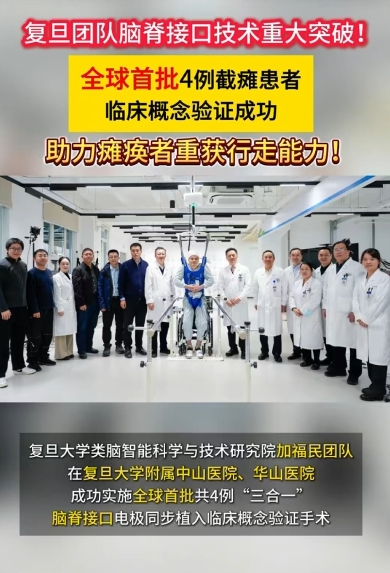

復旦大學加福民團隊全球首創的“三合一”腦脊接口技術給全球2000萬脊髓損傷者帶來了重新行走的曙光,通過微創手術在腦與脊髓間搭建“神經橋”,僅需4小時同步植入電極,術后24小時,人工智能輔助下患者即可恢復腿部運動。

2025年1-3月,加福民團隊用此技術成功讓4例脊髓損傷導致的癱瘓的患者成功重獲行走能力。首批3例臨床概念驗證手術,嚴重脊髓損傷患者在兩周內實現自主控腿、邁步行走,標志著脊髓損傷治療邁入“神經功能重建”新紀元。[3]

“這幾位截癱患者治療效果符合甚至超出我們的預期,初步證明新一代腦脊接口方案的可行性。2家醫院、4例手術的完成,也證明腦脊接口技術可復制可推廣。這不僅是技術的勝利,更是癱瘓患者重獲新生的開始。”加福民表示,下一步將持續優化、迭代該技術,讓更多脊椎損傷患者重獲行走能力,造福全球上千萬患者及其家庭。

2.2 非侵入式腦機接口系統

2025年6月11日下午,運動障礙腦機接口臨床研究病房在南方醫科大學珠江醫院正式揭牌成立。據介紹,這是華南地區首個腦機接口臨床研究病房。設5個病區,覆蓋腦功能障礙、脊髓損傷等多種神經疾病,聚焦腦機接口技術的科研、臨床轉化及應用。[4]

在珠江醫院運動障礙腦機接口病房,41歲男子阿良(化名)時隔半年后,重新體驗到了“行走”的感覺。

“等這一刻等了半年了,很激動!”阿良在去年12月意外摔傷,造成脊髓損傷,之后一直無法行走,只能盡力進行康復訓練。

這次在腦機接口技術輔助下的康復訓練,對阿良是個全新體驗。工作人員幫他戴上無創腦電帽,運動障礙腦機接口臨研病房負責人、康復醫學科主任吳文打開了前方屏幕上的軟件系統,告訴阿良:要集中注意力,想象自己走起來的感覺,“想得越專注、越強烈,就能越快讓機器帶你走起來!”

阿良前方幾米的屏幕上,左邊顯示虛擬人物走路的動畫,以引導他進行運動想象;右邊顯示阿良的腦電信號波動情況。幾次嘗試下來,阿良的腦電信號終于達到所需強度,康復器械運轉起來,他的雙腿被帶動著“走”了起來。

據康復醫學科主任吳文介紹,該技術通過頭皮電極接收腦電信號,將 “運動想象” 轉化為指令,驅動機械外骨骼等設備或刺激神經,帶動肢體活動,助力脊髓損傷、中風等患者恢復下肢功能。訓練雖需患者高度專注以達到信號強度,但能有效促進功能恢復。

三、神經修復技術的革新

3.1 智能水凝膠材料

2024年7月,中山大學附屬第三醫院腦病中心脊柱外科團隊在國際綜合學術期刊《Science Advances》上發表了一項整合水凝膠可控制脊髓損傷后的ECM沉積,從而通過神經元中繼實現特定的神經重新連接的研究成果。[5]

該研究提供了一種基于組織融合性水凝膠重塑脊髓損傷微環境穩態促進神經再生與功能恢復的策略。

所獲得的結果實驗顯示,該水凝膠(含 NT3 / 姜黃素)顯著改善脊髓完全橫斷大鼠的運動、感覺及膀胱功能,還能促進脊髓腹側V2a神經元聚集以恢復運動;在犬類半切損傷模型中,通過神經元接力建立靶向異質神經連接,顯著改善運動功能。

研究同時也揭示了特定神經元亞群在神經結構重建中的作用,以此作為干預靶點,深入探究其連接脊髓傳導束的關鍵機制,將為功能恢復的提供理論依據,推動脊髓損傷再生修復技術的發展。

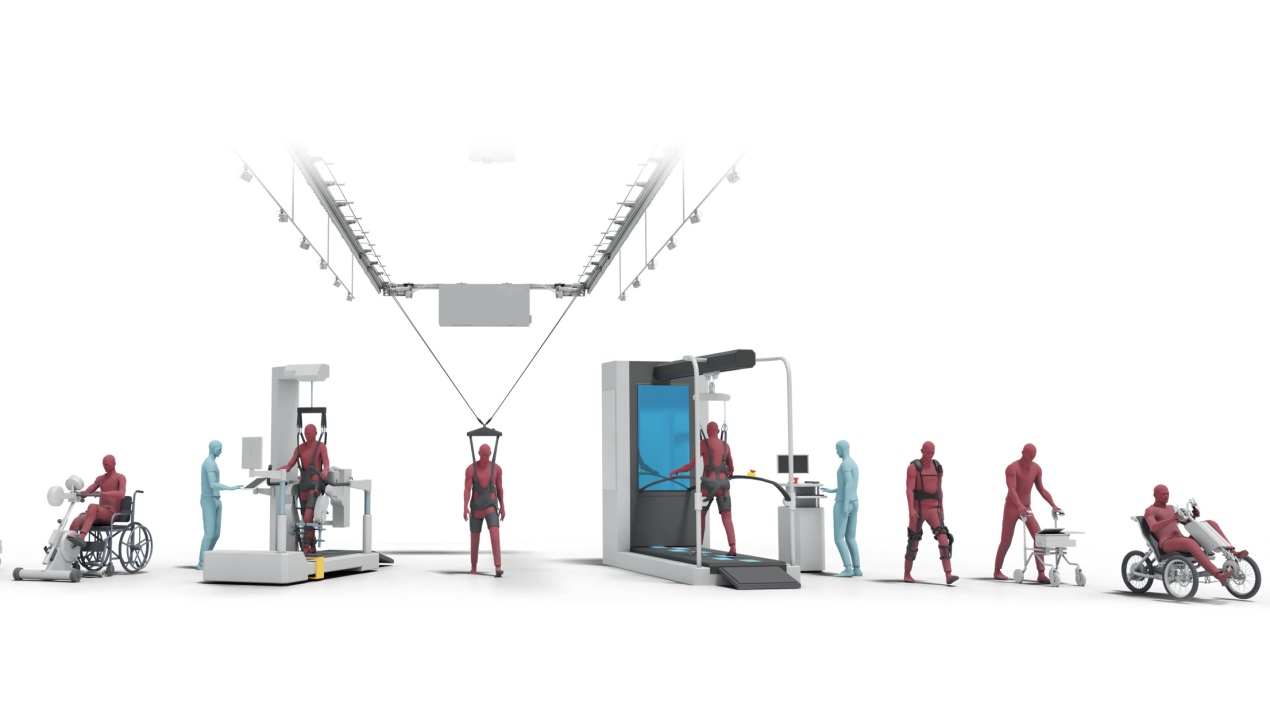

3.2 脊髓神經假體+機器人協同

2025年3月,瑞士NeuroRestore團隊開發出一種先進系統,能夠將植入式脊髓神經假體與康復機器人無縫結合,通過發出精確電脈沖來刺激肌肉,配合機器人的運動,在治療過程中產生自然而有效的肌肉活動。這項技術利用了洛桑聯邦理工學院在機器人領域的成果,不僅增強了患者的即時活動能力,還促進了長期康復效果。[6]

該技術使用完全植入式的脊髓刺激器提供仿生電硬膜外刺激,這種方法通過模仿自然神經信號,更有效地激活運動神經元,區別于傳統的功能性電刺激。

團隊成功地將電刺激與多種機器人康復設備(如跑步機、外骨骼和固定自行車)結合起來,確保刺激與每個運動階段精確同步。該系統利用無線傳感器檢測肢體運動并自動實時調整刺激強度,從而為用戶提供了一個無縫的體驗過程。

在一項包括5名脊髓損傷患者的概念驗證研究中,結合使用機器人和電硬膜外刺激,能夠立即并持續地激活肌肉。參與者不僅在輔助治療期間恢復了肌肉活動能力,在某些情況下,即使在刺激停止后也表現出自主運動能力的改善。

該方法在臨床環境之外同樣具有潛力,參與者能夠在助行器的幫助下行走,在戶外騎自行車,進一步證實了其在現實生活中的積極效果。這種將神經假體與康復機器人的結合,可能重新定義癱瘓后的活動恢復方式。

四、基因治療的精準突破

4.1 AAV載體遞送技術

2024年10月,由香港科技大學(科大)領導、有關神經科學領域的最新研究,為治療中樞神經系統(CNS)損傷帶來新希望。研究人員透過識別一種調節多種類型CNS軸突再生的新基因,為修復受損的神經網絡邁出重要一步,相關研究結果已于《美國國家科學院院刊》上發表。[7]

研究發現,lipin1(一種參與脂質代謝的酶)在調控CNS軸突再生中起關鍵作用:降低神經元中lipin1水平,可促使神經元從合成存儲脂質轉向生成膜組分磷脂,同時增加磷脂酸(PA)和溶血磷脂酸(LPA),激活mTOR和STAT3等重要信號通路,進而促進神經再生。

研究中,團隊通過AAV病毒載體遞送靶向lipin1 mRNA的shRNA,使lipin1水平降低63%,并證實這一過程通過lipin1-PA/LPA-mTOR反饋回路打破損傷后神經再生的抑制。在完全脊髓損傷模型中,lipin1敲低(KD)能顯著促進皮質脊髓束(CST,控制精細運動)和感覺軸突再生,效果接近甚至優于傳統靶點Pten;且lipin1無Pten的抑癌基因屬性,更具臨床應用潛力。

4.2 CRISPR基因編輯

2025年3月,中國組織工程研究雜志上發表了一篇國際脊髓損傷的研究熱點和未來發展方向:DeepSeek聯合大數據分析的文章。[8]

文章指出,CRISPR-Cas9技術通過靶向敲除PTEN或SOCS3基因,可增強神經元的再生能力。這兩個基因是調控神經突觸可塑性和軸突生長的關鍵抑制因子,其失活可激活mTOR和JAK-STAT等信號通路,從而促進損傷后神經網絡的修復。

此外,研究還提出表觀遺傳干預策略——利用組蛋白去乙酰化酶抑制劑(HDACi)調控染色質結構,促進與神經修復相關的基因表達。這一方法通過表觀遺傳修飾逆轉神經抑制狀態,為脊髓損傷的再生治療提供了新的分子靶點。

五、干細胞療法的臨床轉化突破

5.1 間充質干細胞+雪旺細胞

2025年1月28日,伊朗德黑蘭科研人員在行業期刊《細胞移植》上發表了一篇關于《鞘內間充質干細胞與雪旺細胞聯合移植對完全性脊髓損傷患者神經性疼痛的療效:一項II期隨機陽性對照試驗》的臨床研究成果。本臨床試驗旨在探討鞘內聯合注射雪旺細胞 (SC) 和骨髓間充質干細胞 (BMSC) 對改善脊髓損傷引起的神經性疼痛的療效。[9]

治療組和對照組分別有37名和30名患者接受了6個月的隨訪。

與對照組相比,治療組在注射后6個月的干擾項目平均評分顯著降低,包括日常活動、情緒和睡眠。同樣,與對照組相比,治療組在6個月后的疼痛頻率、平均和最差數字評定量表 (NRS) 疼痛強度評分也顯著降低。基于控制潛在混雜因素的多元回歸分析,發現研究期間所有結果指標的變化與治療組之間存在顯著關聯。

這項臨床試驗表明聯合細胞療法在改善完全性SCI患者的神經性疼痛和生活質量方面有效。未來的研究應評估該策略與其他現有療法聯合治療SCI引起的神經性疼痛的效果。

5.2 間充質干細胞移植治療

“國家兩委備案干細胞臨床研究·脊髓損傷患者招募”媒體發布會于2025年3月6日召開,西安醫院正式啟動了西北地區首個中樞神經損傷干細胞項目。該項目旨在通過間充質干細胞移植治療脊髓損傷,標志著從“不可逆”損傷到“功能重建”的重要臨床突破。[10]

在發布會上,院長詳細介紹了“間充質干細胞移植治療脊髓損傷”項目的申報背景及過程。他指出,傳統治療方法如手術和藥物往往無法顯著改善患者的病情,特別是對于神經信號通路的修復效果有限。基于此,賀院長帶領團隊開啟了干細胞療法的研究,希望通過精準的干細胞移植技術,重建受損神經系統的“通信網絡”,為患者提供新的治療途徑。

張偉主任在會上分享了項目的初步成果:參與臨床研究的6名脊髓損傷患者中,5例患者出現了神經功能的改善,4例患者運動功能顯著提升,其中2例患者的恢復情況尤為突出。一位完全性損傷患者在接受治療后,已經能夠在輔助下短暫站立,這表明細胞移植治療脊髓損傷具有可行性,并為進一步的臨床試驗提供了有力依據。

一名22歲的山西患者因高空墜落導致脊髓損傷,術后下肢肌肉逐漸恢復力量,現已能夠自行滾背和跪立;

另一位患者則在細胞移植術后一個月內擺脫拐杖,實現了獨立行走。

5.3 神經干細胞移植治療

2025年7月2號,美國加州大學圣地亞哥分校神經科學系在國際權威期刊雜志《Translational Neuroscience》發表了一篇“神經干細胞治療脊髓損傷”的文獻綜述。[11]

該綜述研究表明:神經干細胞或神經祖細胞 (NPC) 移植到嚴重脊髓損傷 (SCI) 部位后能夠存活,分化為神經元和神經膠質細胞,并延伸出大量軸突,延伸至相當長的距離,以便與損傷部位下方的宿主神經元建立連接。反過來,宿主的軸突會再生到NSC/NPC移植物中,并與移植物來源的神經元形成突觸連接。

因此,NSC/NPC移植物來源的神經元可以作為神經元中繼,重建損傷部位的神經傳遞,即使在嚴重SCI后也能改善功能結局。

相關閱讀:2025年1-5月干細胞治療脊髓損傷最新進展:中美日技術并進,挑戰不可逆難題

六、藥物治療的多靶點突破

6.1 多模態神經保護藥物

依達拉奉右莰醇:通過清除自由基、抑制炎癥反應和谷氨酸毒性,將急性期脊髓損傷的神經功能恢復率提升.

二甲雙胍:南昌大學第一附屬醫院李美華團隊揭示二甲雙胍減輕脊髓損傷的作用機制。研究指出二甲雙胍可通過上調血紅素加氧酶1抑制鐵死亡減輕脊髓損傷后的神經損傷,還可通過不依賴于血紅素加氧酶1的途徑減輕脊髓損傷后的神經炎癥。該研究首次提出,二甲雙胍通過調控鐵死亡在脊髓損傷大鼠中發揮神經保護作用,同時闡明血紅素加氧酶1在脊髓損傷后神經細胞鐵死亡中的作用及其對二甲雙胍發揮神經保護作用的潛在影響。[12]

6.2 促紅細胞生成素+減壓手術

2025年7月8日,千葉大學醫學研究生院骨科在國際期刊《骨科雜志》上發表了一項減壓手術聯合促紅細胞生成素對大鼠脊髓壓迫模型的影響的研究成果。[13]

近年研究發現,促紅細胞生成素(EPO0不僅能刺激造血,還具有神經營護、促進血管新生等”兼職”功能。研究人員大膽假設:在解除物理壓迫的基礎上,EPO或許能像”神經肥料”般加速脊髓修復。為驗證這一設想,他們創新性地構建了漸進性脊髓壓迫大鼠模型.

研究結果發現:

- 運動功能:EPO+減壓手術聯合組術后2周BBB評分即顯著高于單純手術組,網格測試中后肢失誤率降低62%。

- 髓鞘再生:LFB染色顯示聯合治療組髓鞘面積較對照組增加2.1倍,髓鞘堿性蛋白(MBP)表達提升3.3倍。

- 軸突修復:GAP-43陽性軸突數量在聯合組達對照組的4.7倍,證實EPO促進神經纖維再生。

這項研究首次證實EPO能增強減壓手術的療效,一方面證實藥物-手術聯合策略的可行性,另一方面揭示EPO在神經修復中的新角色。

盡管人類脊髓比大鼠復雜得多,但這項研究為開發”減壓+神經修復”的綜合療法奠定了理論基礎。正如作者在結論中強調,下一步需要開展臨床試驗驗證EPO能否幫助CSM患者重獲靈活的手指和穩健的步伐。

6.3 可注射肽NVG-291

一款實驗性藥物NVG-291正在為脊髓損傷患者帶來新希望。據福克斯新聞10月3日報道,這種可注射肽在 2 期臨床試驗中展現出顯著療效,部分患者的運動功能得到明顯改善。

58歲的試驗參與者拉里·威廉姆斯曾因山地自行車事故造成頸椎C4-C6損傷,術后癱瘓兩周。他加入NVG-291試驗后,每天注射藥物并配合康復鍛煉,三個月后步行速度由45秒/10米提升至15秒/10米。即使在停藥一年后,他的腿部力量和平衡能力仍在持續改善,目前已能借助助行器走動甚至游泳。

NVG-291的機制是阻斷脊髓損傷后神經生長抑制信號,促進神經再生。首席研究員莫妮卡·佩雷斯博士解釋,該肽類藥物操作簡單、安全性良好,相比依賴手術和細胞移植的傳統方法更具普適性。

盡管療效持續時間仍需長期跟蹤,但作為目前缺乏FDA批準療法的脊髓損傷領域,NVG-291 的出現為患者帶來了切實希望。

七、新型植入物與精準技術

7.1 3D打印脊髓植入物

2025年7月15日,RCSI醫科與健康科學大學的一個研究小組創造了一種3D打印植入物,旨在向脊髓的受損區域提供電刺激。該開發項目旨在為修復脊髓損傷引起的神經損傷提供一種潛在的方法。測試植入物性能的實驗室實驗結果已發表在科學雜志 《Advanced Science》上。[14]

該植入物以3D打印技術為核心:用熔融電寫技術打印不同纖維間距的PCL微網,結合MXene導電納米片(生物相容性優異)實現可調導電性能;將其嵌入含神經營養和免疫調節功能的透明質酸基質,形成柔軟的MXene-ECM復合支架。

實驗顯示,電刺激該支架可促進神經突生長,且纖維間距影響生長效果;高密度支架上的神經球經7天刺激后,軸突延伸和神經元分化顯著優于低密度及無MXene對照組。

這表明,神經營養支架中導電材料的空間組織能增強電刺激修復反應,為脊髓損傷修復提供新路徑。

7.2 納米藥物遞送系統

2024年10月,解放軍總醫院第四醫學中心張雪松主任團隊在國際頂級SCI期刊《AM》上發表了一項該團隊研究開發的微環境自適應納米藥物通過抑制炎癥級聯和神經細胞凋亡促進脊髓修復的技術。[15]

該納米粒子以生物可降解聚合物PLGA為載體,通過二硒鍵連接狂犬病毒糖蛋白RVG29和透明質酸HA,形成RHNP。其核心機制為:通過二硒鍵的ROS響應性動態調整表面配體,在脊髓損傷早期靶向炎癥細胞(如M1小膠質細胞 / 巨噬細胞),晚期轉向神經細胞,實現分階段精準治療。將姜黃素負載于RHNP(RHNP-Cur)后,可顯著促進脊髓損傷小鼠的運動功能恢復。

實驗顯示,RHNP-Cur通過抑制神經毒性星形膠質細胞的炎癥反應,減少神經細胞凋亡,并促進軸突延伸和神經元分化。在小鼠模型中,RHNP-Cur治療組的后肢運動協調性和病變修復效果顯著優于對照組。

該研究首次實現了脊髓損傷不同階段的精準靶向治療,為脊髓損傷提供了一種高效微創的治療新策略。

結語

從脊髓電刺激喚醒神經環路,到腦機接口實現 “意念行走”;從智能水凝膠引導軸突再生,到納米藥物精準阻斷炎癥 —— 這些技術突破正重塑脊髓損傷治療的格局。它們的共同特點在于:不再局限于單一修復手段,而是通過多學科協同(如神經工程+材料科學、基因編輯+干細胞技術),實現從 “結構修復” 到 “功能重建” 的閉環。

未來,脊髓損傷或許不再意味著 “終身殘疾”,而是通過精準干預重獲行走、感知的可能。隨著更多成果從實驗室走向臨床,人類終將逐步攻克這一醫學難題,讓受損的脊髓 “重連” 生命的力量。

參考資料:

[1]Kathryn Lucas, Goutam Singh, Luis R Alvarado, Molly King, Nicole Stepp, Parth Parikh, Beatrice Ugiliweneza, Yury Gerasimenko, Andrea L Behrman, Non-invasive spinal neuromodulation enables stepping in children with complete spinal cord injury, Brain, 2025;, awaf115, https://doi.org/10.1093/brain/awaf115

[2]https://news.sina.com.cn/sx/2025-07-10/detail-infeyhuu0419981.shtml

[3]全球首創腦脊接口技術!中國醫生讓癱瘓者重新行走_人民日報

[4]https://www.toutiao.com/article/7514925878606840329/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect

[5]Zan Tan et al.,Integrating hydrogels manipulate ECM deposition after spinal cord injury for specific neural reconnections via neuronal relays.Sci. Adv.10,eado9120(2024).DOI:10.1126/sciadv.ado9120

[6]https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-03/24/content_313579.html

[7]W. Chen,J. Wu,C. Yang,S. Li,Z. Liu,Y. An,X. Wang,J. Cao,J. Xu,Y. Duan,X. Yuan,X. Zhang,Y. Zhou,J.P.K. Ip,A.K.Y. Fu,N.Y. Ip,Z. Yao,& K. Liu,Lipin1 depletion coordinates neuronal signaling pathways to promote motor and sensory axon regeneration after spinal cord injury, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 121 (39) e2404395121, https://doi.org/10.1073/pnas.2404395121 (2024).

[8]https://mp.weixin.qq.com/s/qHoHsNx8tV7GaVFZPOxd0g

[9]Akhlaghpasand M, Tavanaei R, Hosseinpoor M, et al. Effects of Combined Intrathecal Mesenchymal Stem Cells and Schwann Cells Transplantation on Neuropathic Pain in Complete Spinal Cord Injury: A Phase II Randomized Active-Controlled Trial. Cell Transplantation. 2025;34. doi:10.1177/09636897241298128

[10]干細胞治療脊髓損傷臨床研究項目招募脊髓損傷患者|干細胞治療脊髓損傷臨床研究項目招募脊髓損傷患者-健康資訊_華商網健康

[11]Lu, P., Sinopoulou, E., Rosenzweig, E.S., Blesch, A., Tuszynski, M.H. (2025). Neural Stem Cells for Spinal Cord Injury. In: Tuszynski, M.H. (eds) Translational Neuroscience. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-89307-0_14

[12]Wang, Zhihua1,2; Zhou, Wu1; Zhang, Zhixiong1; Zhang, Lulu3; Li, Meihua1,*. Metformin alleviates spinal cord injury by inhibiting nerve cell ferroptosis through upregulation of heme oxygenase-1 expression. Neural Regeneration Research 19(9):p 2041-2049, September 2024. | DOI: 10.4103/1673-5374.390960

[13]Yuki Shiratani, Takeo Furuya, Yuki Nagashima, Yasunori Toki, Masataka Miura, Sho Okimatsu, Juntaro Maruyama, Kyota Kitagawa, Takaki Inoue, Atsushi Yunde, Satoshi Maki, Seiji Ohtori,

Effects of decompression surgery and erythropoietin combination on a rat model of compressive myelopathy,

Journal of Orthopaedic Science,2025,,ISSN 0949-2658,https://doi.org/10.1016/j.jos.2025.06.013.[14]I. Woods, D. Spurling, S. Sunil, A. Marie O’Callaghan, J. Maughan, J. Gutierrez-Gonzalez, T. K. McGuire, L. Leahy, A. Dervan, V. Nicolosi, F. J. O’Brien, 3D-Printing of Electroconductive MXene-Based Micro-Meshes in a Biomimetic Hyaluronic Acid-Based Scaffold Directs and Enhances Electrical Stimulation for Neural Repair Applications. Adv. Sci. 2025, e03454. https://doi.org/10.1002/advs.202503454

[15]D. Qian, J. Xu, X. Zhang, F. Hu, S. Cao, Y. Dong, X. Liu, Y. Yao, H. Yu, Y. Lu, X. Ma, K. Cheng, X. Zhao, G. Nie, X. Zhang, Microenvironment Self-Adaptive Nanomedicine Promotes Spinal Cord Repair by Suppressing Inflammation Cascade and Neural Apoptosis. Adv. Mater. 2024, 36, 2307624. https://doi.org/10.1002/adma.202307624

免責說明:本文僅用于傳播科普知識,分享行業觀點,不構成任何臨床診斷建議!杭吉干細胞所發布的信息不能替代醫生或藥劑師的專業建議。如有版權等疑問,請隨時聯系我。

掃碼添加官方微信

掃碼添加官方微信