三叉神經痛(TN)遠超普通頭痛或牙痛,甚至被比作分娩痛或癌痛的數倍,因其疼痛程度劇烈、突發性強且難以忍受,常被醫學界和患者視為最嚴重疼痛類型之一,又被稱為“天下第一痛”。

TN通常集中在面部三叉神經分布區域(如眼眶、臉頰、下頜),表現為電擊樣、刀割樣或撕裂樣劇痛,疼痛常無征兆突然發作,初期可能數周發作一次,持續數秒至數分鐘,隨著病情進展,可發展為每日數十次。

當前TN治療方法各有不足:顯微血管減壓術療效最佳但風險高(聽力損傷、腦出血等);藥物(如卡馬西平)易產生嗜睡、頭暈等副作用且可能產生耐藥性;其它干預措施(如脊神經切斷術)效果不佳且風險高。

研究發現,向卵圓孔注射類固醇和局部麻醉劑相對安全,可以短期緩解癥狀,但長期使用可能引發副作用且療效遞減。基于該方法的安全性和短期有效性,有學者嘗試通過該方法注射間充質干細胞(MSC)治療TN,術后患者報告整體改善率達95%,疼痛和刺痛感顯著減輕。

據了解,該試驗是首次采用卵圓孔注射MSC治療TN。結果顯著,為一位經歷數十年痛苦且其它方法治療無效的患者提供了近一年顯著緩解。此前已有臨床前研究證實三叉神經MSC注射的益處。

患者病史:一名48歲女性,三叉神經三個分支均有疼痛,病史長達22年,面部表情、觸覺、進食、咀嚼和說話都可能引發左上頜區域疼痛和刺痛,嚴重影響了她的日常生活活動,視覺模擬評分(VAS)為8分。

既往治療:患者報告稱,之前接受了微血管減壓術、針灸、脊椎按摩和催眠療法,但均已失敗告終,只能一直服用卡馬西平、樂瑞卡、巴氯芬、納曲酮、托吡酯和托吡酯聯合療法來控制癥狀,這些藥物導致她認知模糊和精神狀態嚴重下降。

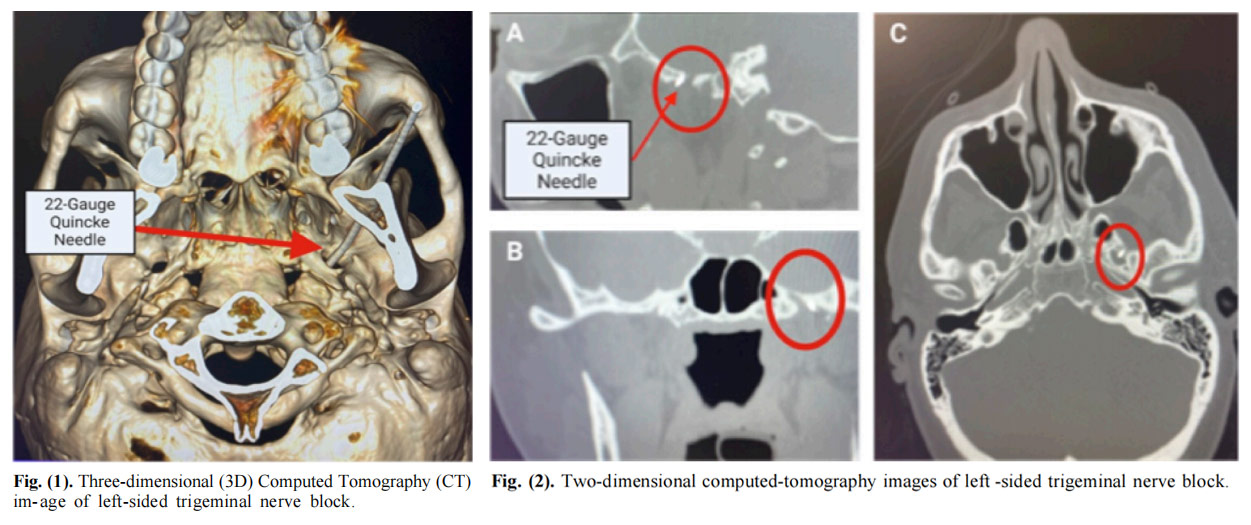

MSC治療:獲得患者知情同意后,醫生通過靜脈輸注了9000萬個MSC(1*106/kg,該劑量是基于科研文獻中廣泛應用的共識)。同時,由一位經驗豐富的疼痛專家在CT引導下向卵圓孔注射2000萬個MSC(圖1、2),該操作在鎮靜狀態下完成。

安全性和耐受性:患者對治療耐受良好,未出現與治療相關的不良事件或并發癥。

治療結果:MSC治療一周后,患者開始逐漸減少藥物用量。MSC治療一個月后,患者不再服用任何藥物來控制自己的癥狀,因為疼痛和刺痛已經明顯減輕。此外,之前因藥物導致的相關認知癥狀也得到緩解。

在1、3、6個月的隨訪中,該患者整體改善率達到了95%,VAS評分為0。12個月時,患者報告癥狀有一些復發,開始每天服用50毫克卡馬西平和50毫克托吡酯,癥狀穩定后,將其初始日劑量減半,減少藥物劑量后認知能力得到顯著改善。

作用機制:該研究作用機制被認為是MSC分泌的抗炎細胞因子(如白細胞介素10)和生長因子(如轉化生長因子-β)促愈合作用結合。

局限性:研究局限性包括缺乏對照組、安慰劑效應的潛在影響以及疼痛報告的主觀性,雖然注射技術只應由熟練的從業人員嘗試,但它仍然非常安全,并且在本例中沒有產生不良后果,完全可以定期重復注射。

總 結:上述試驗結果表明,卵圓孔中注射MSC可以顯著改善三叉神經痛,不會產生與現有藥物和手術治療相關風險,這為患者提供了有前途的治療選擇。

參考資料:

Kenneth Candido, Chadwick Prodromos and Kristian Nenchev.CT-Guided Foramen Ovale Injection of Mesenchymal Stem Cells: First Human Case Report of Trigeminal Neuralgia Relief.10.2174/011574888X335230241111061649.

掃碼添加官方微信

掃碼添加官方微信